| 冯庆:狼如果穿戴上衣冠,它的野性真的被驯化了吗? | |

| 2021-09-14 16:29:32 作者:冯庆 刘郑宁 | |

原文刊于《文汇报》2021年9月12日 第七版“读书”,标题为《狼如果穿上衣冠》

法国学者米歇尔·帕斯图罗的名作《狼的文化史》中译本面世,在常人看来,或许只是在眼下中国图书市场的“文化热潮”中激起了一朵不起眼的浪花。如今的我们已经有了太多的“文化史”:婚丧嫁娶、饮食起居、博物考古、街头巷尾……一切均可以“文化”为名,也均可成为历史书写的主题,这也许并不意味着历史研究的路径变得更加“多元”或“丰富”,毋宁说,其中蕴藏着让严肃议题消解为猎奇谈资的风险。然而,若是带着这样的担忧来阅读《狼的文化史》,却会发现,书中用神话寓言、图像艺术和文学想象等素材串联勾勒而成的“狼”的文化意象,实际上会让我们直面一个萦绕欧洲文明数千年的重大历史问题——如何对待人类本性中固有的“野性”?

《狼的文化史》[法]米歇尔·帕斯图罗著 白紫阳译 责编 崔萌 生活·读书·新知三联书店2021年4月出版

狼在“文化”中被驯化成节制而忠诚的狗?

对这个问题,大多数人的回答是:用文化来化解野蛮。诚然,在文明和野蛮之间划出界限,确立制度、法律、礼仪和文化,这样的行动体现着人类对自身区别于其他动物之本质属性的实现。这一“文明化”的历程,也是人类作为动物的某些自然属性——如贪欲、残暴和放荡——遭到压抑与改造的历程。对于晚熟的欧洲文明来说,这一体验尤为显著。《狼的文化史》借助词源学和民俗学的知识告诉我们,在古希腊、凯尔特和高卢,象征着文艺、礼仪和知识的太阳神的神格里,往往蕴藏着与“贪婪、狡诈、盗窃成性”的狼有关的形象或内涵(页13-23)。这就好像“太阳神”最终征服了“狼”,并让其隐遁在文明的光辉之下一样。这一细节让我们窥见了全书的核心线索:人类的自然野性,在“文化”的历程中不断被驯化,就像贪婪且不羁的狼最终被驯化成节制而忠诚的狗那样。讲述一个“狼”逐渐穿上华美衣冠的童话寓言,将有助于让人对文化启蒙充满信心。

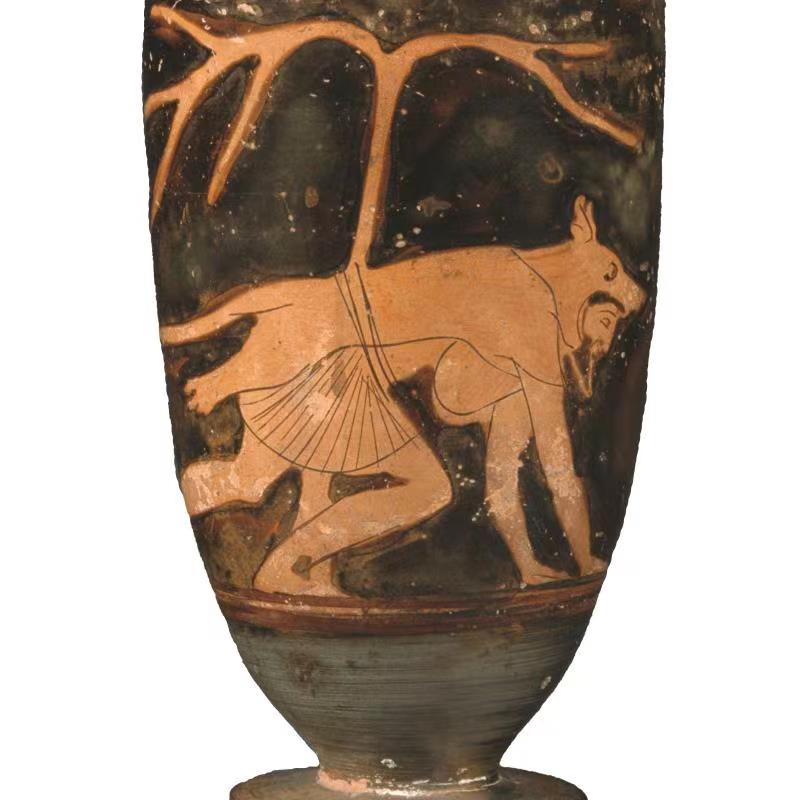

荷马在《伊利亚特》第十卷里讲述了披着狼皮的特洛伊间谍多隆的故事。多隆相貌丑陋但跑步速度惊人,为了赚取阿克琉斯的战马这个奖励,他接受了深夜逃出特洛伊,潜入希腊军营刺探情报的间谍任务,他把自己装扮成一匹狼,并模仿狼的步态,但这个诡计被狄俄墨得斯和尤利西斯拆穿,他不得不招供,但依然被斩首。多隆(dolos)自此成了希腊语里“诡计”的词根。

可是,漫长的欧洲文化史又告诉我们,“狼”的幽灵并未随着文明的进步而被祛除。这或许是因为,在现实的政治生活中,“狼”的本性又必不可少。罗马国父罗慕路斯曾受母狼哺育,这或多或少指涉着其以杀伐立国的恐怖真相。帕斯图罗则告诉我们,随着国家的成长,这种象征原始暴力的育婴母狼崇拜逐渐被代表丰收的农牧崇拜所吸纳、净化(页31),这无异于说,罗马人——及其欧洲的后嗣——已经学会了用优美和崇高隐藏这种真相。这样一来,“野蛮/文明”的二元关系,事实上也就并非历史中的先后关系,而是艺术中的表里关系。如帕斯图罗所言,对于狼这种“担任着这个世界与亡灵世界的中间人”使命,且“拥有邪恶的绝对力量”的动物,古代人倾向于缄口不提,若是提起,也要“用绘图或是其他的表达方式取而代之”(页94-95)。

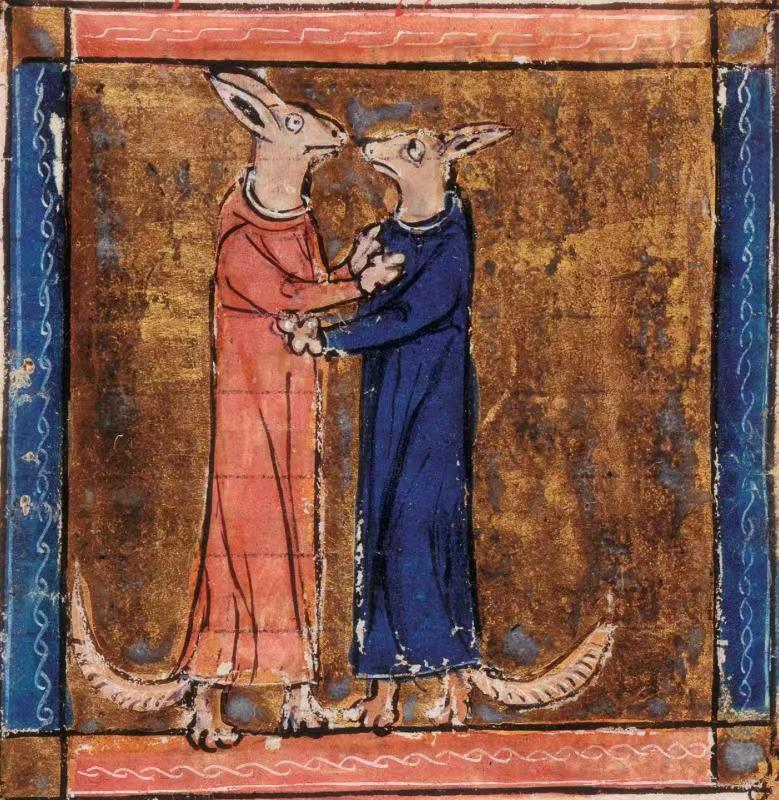

列那狐将灰狼伊桑格兰骗进修道院,与之进行了宣誓和平的拥抱,但可能又重新酝酿着新的恶作剧。选自新抄《列那狐传奇》原文献是1285-1290年版誊抄于阿拉斯的版本,现存巴黎的法国国立图书馆25566号藏品第128对开页

因此,我们会看到,中世纪的宗教中出现了“伏狼诸圣”的形象,民间故事里则出现了《列那狐传奇》等对狼的调笑嘲讽,这一切其实是对当时的黑暗处境所引发的集体性恐惧的情绪疏解(页42)。帕斯图罗相信,“这种恐惧往往随着各种危机而诞生(包括气候骤变、农业灾害、社会动荡等)……”(页73)即便通过叙事和纹章化的方式,让狼的形象逐渐变成某种颠覆性的“力量、坚韧、毅力、胆略以及百折不挠的意志”(页106)的象征,只要自古以来四分五裂的欧洲不断陷入乱世,事实上的猛兽狼群,和如同狼群般凶残的人类,必然会再次入侵城市和村庄,唤起那无可掩盖的荒野梦魇。

狼的本性可以通过文明来改变,这是误解

这一梦魇,就是霍布斯曾经援引拉丁名言“人于人是狼”(homo hominis lupus)所描述的“自然状态”:在其中,每一个个体都视他人为生死之敌,由于害怕自己被他人消灭,而猜忌仇恨他人。因此,霍布斯以降的西方政治哲学家们不得不思考:这一巨大的“自然状态”凶兽该如何才能穿上文明的衣冠呢?

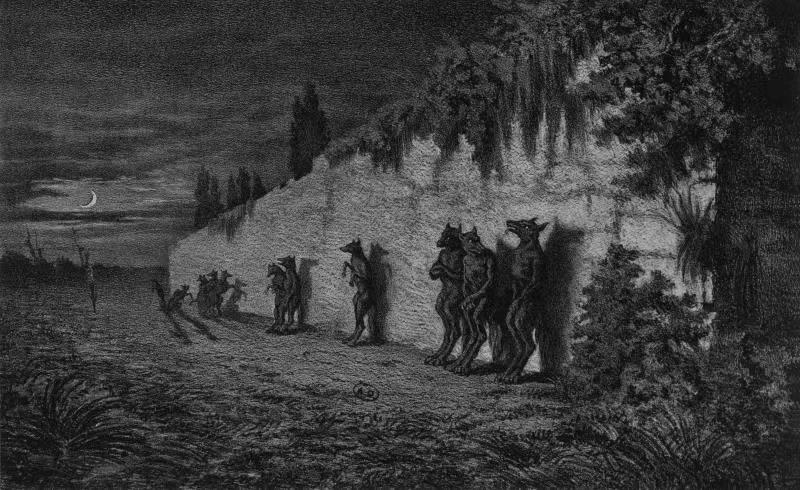

贝里、布尔戈尼或诺曼底的农民普遍相信,到了晚上,很多狼人会在墓场的大门口排成一列,像履行仪式一样对着月亮嚎叫,然后再分头去实施邪恶的行动。莫里斯·桑绘制的雕版图,收于其母亲乔治·桑的作品《乡村传说集》1958年,出版于巴黎

政治哲学家阿甘本援引中世纪文学名作《狼人》指出,故事中那个和国王关系亲密、能够通过脱下人类外衣而变成狼的贵族,实际上正是“例外状态”下遭到宰制的“赤裸生命”,这也揭示了欧洲的“野蛮/文明”语法当中蕴藏的政治治理术奥秘:“狼”的形象一旦落实在个别的人物、群体和阶层之上,也就意味着他或他们将被开除出西方文明的序列,返回到弱肉强食的“自然”当中,直面暴力和灾厄。

作为阿甘本的同代人,帕斯图罗同样提及并分析了《狼人》这一作品,不过,他的重点在于解释狼人传说的起源和发展历程,并让我们相信,“狼”就应该是凶暴可怕的,是不安定的“魔鬼”因素。与此相应地,帕斯图罗在全书的开端和结尾均对当下诸多要“洗白”狼之形象的动物保护主义者嗤之以鼻。

法国某地重新引进野生狼并加以保护引发激烈争议,牧民、猎人和生态学家、动物保护者双方各执一词。最后,法国政府决定:重新引进狼种,但批准每年杀死一定配额的狼种。作者称:“狼真的是一种会把人逼疯的动物啊!”

通过文化史书写,他清晰地说明了来自荒野的“狼”何以必须被文明社会排除或掩盖起来。不假思索地把穿上可爱衣冠的卡通狼作为真正的狼的代言人,认为它的确无害于人,这既是对现实动物本性的误解,也是对人类古已有之的狼性本质的轻视。同时,帕斯图罗对文化之“衣冠”意涵的若有若无的强调给出了回应:既然狼总是伴随着普照万物的太阳神出场,那么人类——尤其是西方人——就不能认为作为自然本性的暴力可以随着文明进步而彻底终结,或只是一种特定语境下的“例外状态”的产物。

狼的文化史,也正是人的文化史。

作者:冯庆(中国人民大学哲学院讲师,文学博士、哲学博士后)

【附读书笔记一则】

狼是如何被人“塑造”的?

《狼的文化史》是今年4月刚刚出版的译著,相应的原著为《Le

Loup - Une histoire

culturelle》,于2018年11月正式问世。这部新作的作者是已愈古稀的动物文化史学界资深专家米歇尔·帕斯图罗(Michel

Pastoureau),他在本书中拓宽了“以动物为切入点,管窥自古典时代起的欧洲文化史”这条研究路径;又配以译者白紫阳流畅自如的翻译风格,为我们带来了有趣新颖的阅读体验。

欧洲“动物中心圈”的重要组成:从饿狼、坏狼、恶狼到讨喜狼、团结狼

《列那狐传奇》插图,法国国立图书馆法文手卷部第12584号藏品,第15对开页右页:三位强大的领主奉狮王之命率领讨伐逃回领地、罪行累累的列那狐,它们是陆军元帅灰狼伊桑格兰、猎犬卢奈尔、机智的花猫蒂博尔。

本书导言部分率先抛出了一个“动物中心圈”的概念,并将考察范围圈定在欧洲,指出人们会以几种特定的动物为中心建构起一个想象场域。这其中就有“狼”——尽管狼从来都没有被认为是“动物之王”,但它却在很长的一段历史时期内充当着“动物中心圈”的重要组成部分。

正文部分十二个章节,读者由此可以梳理出人类对狼的印象、态度、评价的变化趋势。通览欧洲神话中狼的形象,它们富有凶狠、贪婪、狡诈的特征,在许多格言中被斥为贬义;但彼时的“饿狼”尚未成为真正的“恶狼”,还存在着一些不那么负面的形象,例如作为太阳神(或火神)御兽的狼、作为罗马城源头的狼等等。然而,到了中世纪早期之后,狼除了与原先一样袭击牲畜之外,还开始攻击人类,于是狼彻底沦为贪婪凶残、恐怖骇人的“大坏狼”,再也没有任何闪光点。人们的恐惧心理曾在12-13世纪稍有缓解,在当时的一些道德教化寓言故事中,狼增添了滑稽搞笑的一面。然而这个时期非常短暂,狼对人的威胁在自然、社会中各种因素的作用下又开始加重。直到18-19世纪,法国还笼罩在狼的阴霾之下,人们谈及类似于狼的凶兽当即色变。

不过,19世纪后,灭狼取得了成功,人类甚至牲畜再也不用担心自己落入饿狼之口了,这似乎让人们淡忘了狼的凶恶,于是狼的形象开始扭转,变得讨喜、可爱了,那些消极的品质被隐去,只留下了团队精神、坚韧不拔、智计百出等等积极的品质;人们甚至开始期待和呼吁狼在各类作品中甚至是在自然界回归。

作者在纵向上由古典时代贯通至当代,在横向上汇聚了传说故事、文学著作、宗教文献、绘画作品等等材料,丰富的资料也为结论的推断和证实奠定了坚实的基础。

看-被看:人与狼权力关系的途径决定谁会危险或被动

除此之外,本书中还有较多值得深入挖掘的点,虽然作者只是一笔带过,但是如果真正注意到了它们就有可能进行进一步的研究和讨论,比如:

(1)根据中世纪动物寓言书的叙述,如果人先看到狼,那么狼会转身逃跑;如果狼先看到人,那么人会瞬间呆住,最终任狼宰割。(第55页)作者直接点明,这是“对古典学派哲人观点的摘抄”,揭示出狼是“与注视还是被注视具有直接相关关系的动物”。(第61页)由于作者并未作出详细解释,读者可能会有些不解:为什么会这样呢?其实,这里的“看—被看”不是普通的视觉活动,而是建构人与狼之间权力关系的一种途径:“看”者具有“视觉暴力”的特权、主导权,“被看”者则是受到“视觉暴力”的对象,处于被动地位。因此,“被注视”意味着危险。

红、白、黑三色:成熟高效地传达叙事信息的语义系统

(2)在童话故事、民间故事中存在着“红、白、黑”三种色彩的搭配。(第123、126页)作者认为这三种颜色在很多故事中形成了“成熟高效地传达叙事信息的符号语义系统”,并以《小红帽》为例探讨了“为什么是红色”这个问题。(第124-126页)这给了我们一种故事中都是由“红色”搅动“白色”与“黑色”这两个对立面互相斗争的错觉。的确,《小红帽》《白雪公主》等等故事都是如此,但在《乌鸦与狐狸》中却是“白色”的奶酪推动“黑色”的乌鸦与“红色”的狐狸之间的斗争。不过,这又导致了另一种可能的推断:在这样的符号语义系统中,是否一定有一组对立面,而另一种色彩会推动对立面之间的斗争?

狼和狐狸的词源上确实和“光”有联系还是混淆?

(3)作者通过对于欧洲神话的考察,敏锐地发现“狼”与“光”、“太阳”有关,常常作为太阳神、火神的御兽出现,但白璧微瑕,在使用词源学进行印证时似乎存在着不妥之处。例如,本书中写道“他的名字‘Lug’,很有可能来自印欧语系中的词根‘leuk-’,意思涵盖了‘阳光’‘发光物’以及‘发光’这个动作。而在希腊语中,狼被写作‘Leukos’,明显是一种与光有关的存在”。(第22-23页)此处,狼的希腊语写法并非“Leukos”而应为“Lukos”,“Leukos”则有“白色、光”的意思。这可能是由于作者坚定地认为“狼”(还有“狐狸”)的词根是“光”(leuk-)造成的。(当然也有可能是翻译的问题,没有看到原文,暂时无法作出判断,第94页)事实上,尽管“狼”与“光”之间确实存在密切的联系,但是我们可能无法斩钉截铁地认定“狼”u???ku?os来源于“光”;“狼”v?ka-(EWAia第570-571页)和“狐狸”lopā?á-(EWAia第482-483页),并未发现与“光”ROC(EWAia第463-464页)相关的蛛丝马迹。我们可以猜测“lukos”与“leukos”的高度相似是巧合,是使用时的混淆,还是真的在词源上有某种联系呢?

我们能够鲜明地感受到,狼的文化史,从来就不仅仅是与狼相关的自然历史,而是人类对于狼的印象史,人与狼之间的“交往”史。狼“解剖”人,使用的是尖牙利爪、血盆大口,而人“解剖”狼,除了使用刀枪棍棒,还可以钻入文学、历史、哲学的深处去寻觅和思考。

刘郑宁(复旦大学文史研究院研究生)

作者:冯庆、刘郑宁

插图:来自《狼的文化史》,崔萌提供

编辑:钱亦琛 李念

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。