| 钱学森:VR应该取名“灵境”,21世纪后半叶将实现人机合一 | |

| 2022-01-30 18:17:42 | |

2021年12月11日是钱学森先生110年诞辰的日子。

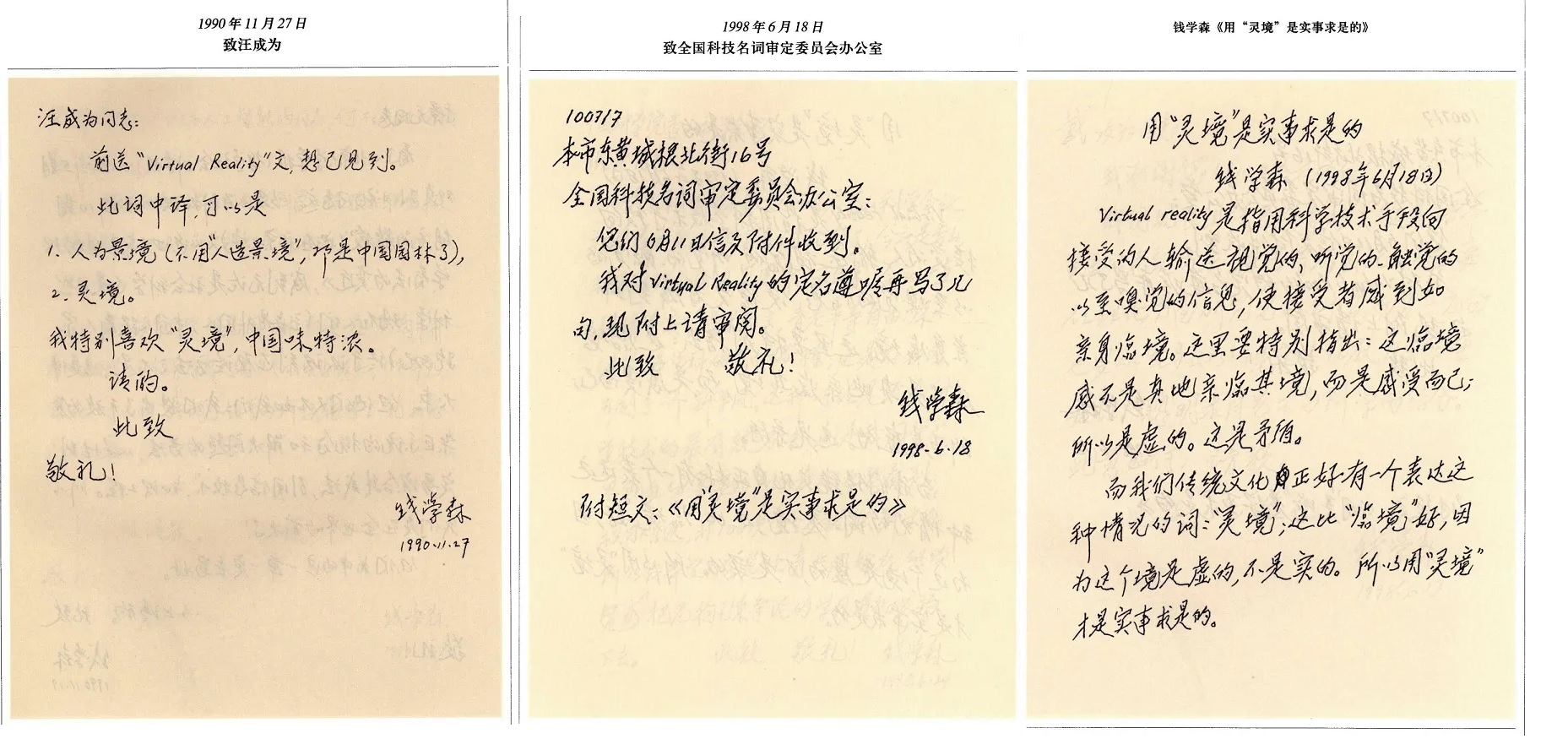

这位空气动力学家、两弹一星功臣,在三十年前的1991年,给今日大放异彩的虚拟现实技术取名“灵境”。当时他何以关注这一前沿技术,又为什么坚持“灵境”这样一个具有中国味儿的译名呢?

钱学森(1911.12.11—2009.10.31)

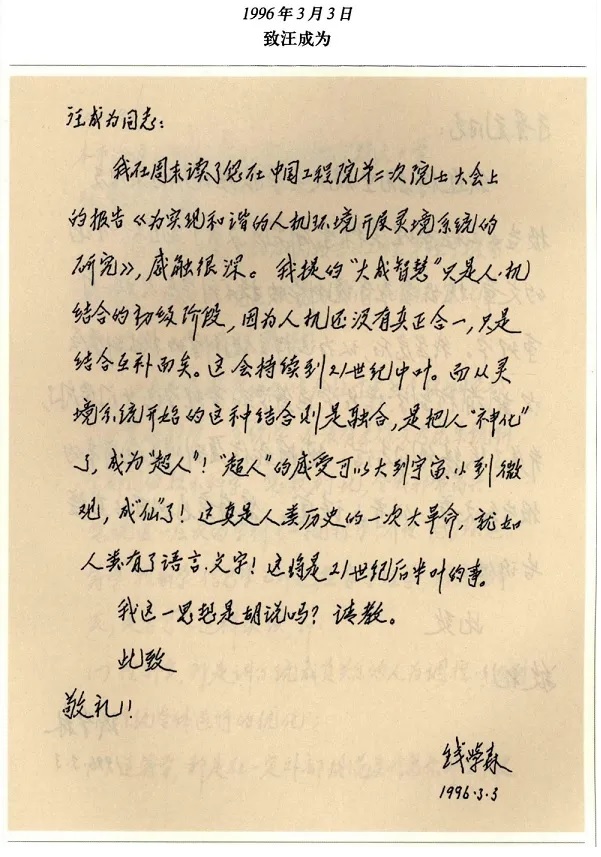

本报特约上海交通大学钱学森图书馆李月白撰文介绍这段原委。在近日开幕的“又见钱学森——钱学森110周年诞辰纪念展”(上海交大钱学森图书馆)上,也特别展出了钱学森关于“虚拟现实”的一系列信件,从中可见这位人民科学家、战略科学家超前的战略眼光和博大的科学思想。

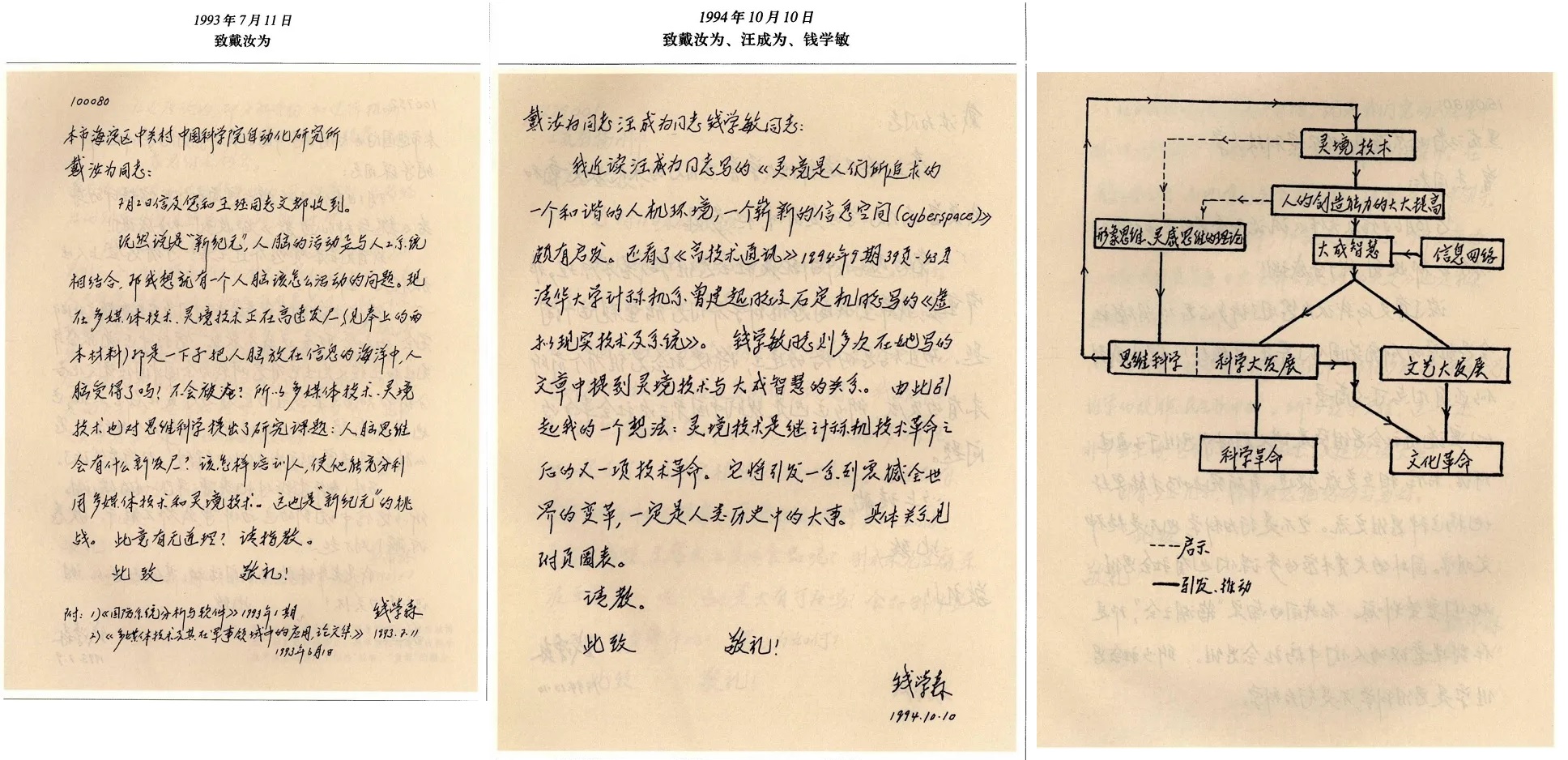

20世纪90年代初,钱学森在阅读文献时注意到了“Virtual Reality”,将之命名为“灵境”。钱学森对“灵境”技术非常重视,他在写给戴汝为、汪成为等人的书信中预言,“灵境技术是继计算机技术革命之后的又一项技术革命。它将引发一系列震撼全世界的变革,一定是人类历史中的大事。”

“Virtual Reality”现在普遍翻译为“虚拟现实技术”,其基本实现方式是计算机通过模拟虚拟环境而带给人难以辨别的真实感和沉浸感,让用户可以在虚拟世界体验到真实的感觉。钱学森将之命名为“灵境”,除了在“修辞”和“达意”方面做到了兼顾,还有另外一层隐含深意。根据钱学森图书馆收藏的档案显示,钱学森曾在1992年11月13日与王寿云等五人的谈话中,谈到他坚持将“Virtual Reality”翻译为“灵境”的思想因素。钱学森说:

我看到当前科技届有一股风,即跟着外国人跑。当然,这些事情也很难免,像计算机软件,用的是英语,所用的符号都是来自英语,在不知不觉的情况下就受到影响。因此,“virtual reality”我就不同意直译为什么“虚假的真实”或“人造的真实”,用中国话,叫“灵境”。在这种问题上,就是不能跟他们跑。

在谈话中,钱学森对于中国的科技工作者总是跟着外国人跑,不敢走开拓创新的路径这样一种社会现状非常忧虑。他认为,这或许与“英语”在科技届的大量泛用有关。钱学森认为,语言的影响是潜移默化的,因而科技名词的翻译不是小事,在表意准确的前提下,应该使用忠于中国语言风格的表达,长远看来,将有助于建立中国科技工作者的学术自信。这就是钱学森坚持“灵境”命名的原因。

钱老1992年11月13日谈话摘录: 我们提倡思维科学,不赞成他们提的认知科学,因为认知科学是机械唯物论。最近看到,外国也有人持这种看法。比如,MIT Press出版了一本由John R. Searle写的书:The Rediscovery of Mind,此人就反对认知科学的提法。书评中有这样一段话:“For the better part of a century, professional philosophy has been out to 'naturalise' mental phenomena by reducing them to physical entities and/or relationships, and finally, ideally, to computation, which is understood in cognitive science to be an objectively real process: something out there in the physics of the world that can at last be captured by computer simulation.”这个人是坚决不同意认知科学的,但他不是马克思主义者,没有辩证唯物主义观点,因此,他说“'Consciousness' is a natural biological phenomenon. Mental phenomenan are caused by neurophysiological processes in the brain and are themselves features of the brain. The study of the mind is the study of consciousness in much the same sense that biology is the study of life.”他说这段话的意思是,人的大脑神经系统的作用与人的思维意识是统一的,这是对的。但是,他又不象我们所说的,思维和意识是大脑物质运动的产物,是开放的复杂巨系统的表现。…… 我们必须站在一个更高的角度来看问题,要超出外国人。外国人说的artificial intelligence,实质上是个错误的概念,intelligence是人脑的作用,现在连人脑是怎么回事都没搞清楚,怎么能够做到“artificial intelligence”?我看现在这只能是个理想,离实现还远得很。……前一阵搞得非常热闹的神经网络计算机,说人的大脑可以用计算机模拟,中国也有许多人跟着跑。当时我就指出,这是不可能的,人脑的复杂性不是计算机可以模拟的。类似的各种说法在国外多得很。其理论来源就是认知科学(cognitive science)的机械唯物论。 钱学森讨论Virtual Reality的定名 钱学森在信中提出:“该怎样培训人,使他能充分利用多媒体技术和灵境技术,这也是‘新纪元’的挑战。”

钱学森对“灵境”的重视来自于他“人工智能”思想理念的延伸。20世纪80年代,钱学森多次呼吁,“人工智能”或将是世界科技战的下一个关键阵地,中国应该尽早集中力量开展人工智能、智能计算机的研究。当时,以日本为首的世界各强国都在大力投资“人工智能”的研究项目,虽然钱学森主张跟进外国的研究进度,但他并不认为外国的研究思路是完全正确的。在与汪成为、戴汝为等计算机领域专家谈话中,钱学森曾多次强调研究思想的问题。他说:

任何时候都不要忘了辩证唯物主义……如果我们抓住了辩证唯物主义,至少方向就是正确的,走一步是一步。

钱学森充分了解人工智能研究的重要意义,但是,对于外国先进的研发手段,他学习、审视,却并不仰视。他认为,“智能计算机技术还是个突出探索的课题”,与其迷信外国人,不如加强自主研发的力度。对于中国自主创新的人工智能方案,钱学森提出了两方面主要思路。其一是建立中国人工智能研究的理论基础——思维科学;其二是走“人机结合”的智能体系这一发展路径。

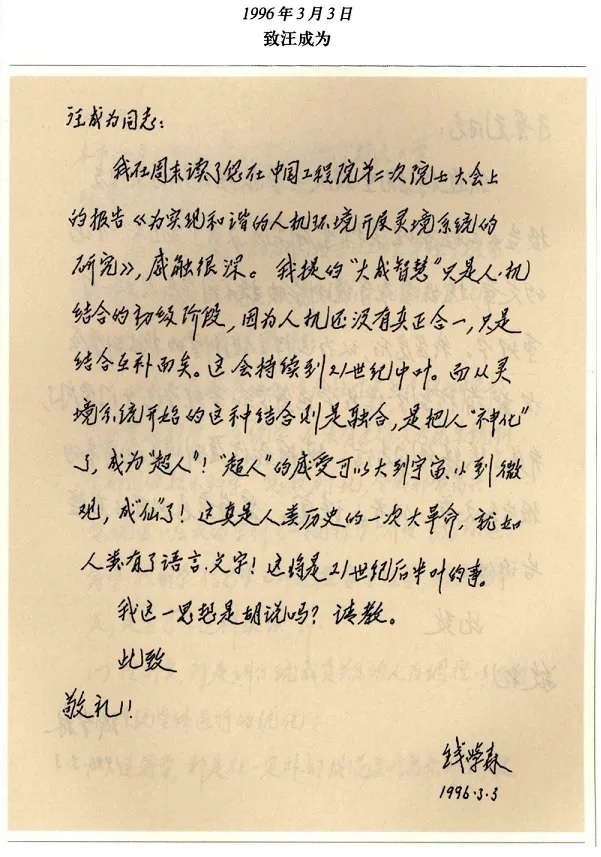

“人机结合,以人为主”是钱学森人工智能思想的核心理念,也是他为中国人工智能开发选择的一条特别路径。20世纪90年代初,当钱学森了解到“灵境”技术,立刻想到将之应用于“人机结合”的方向上。他指出,灵境可以用来扩展人脑的感知,使人与计算机的结合达到深层次的、全新的高度,进而促使社会进入到一个高速发展的时期。与“灵境体系”相融合的中国人、中国社会将开创人类文明新纪元的广阔图景。

随着“元宇宙”概念的大热,钱学森的预见也再次被发掘出其超前的价值。从“人机结合”研究方向的提出,到“灵境”翻译的坚持,不仅彰显了钱学森作为一代宗师超前的科技战略眼光,还深蕴了一个爱国老人对于科技创新、科技自信的坚定白首之心。

作者:李月白 责任编辑:李纯一