| 百余年前的革命“后浪”,如何在上海成就中国首个共青团组织 | |

| 2021-06-26 21:20:32 作者:许旸 | |

1920年8月22日,中国第一个共青团组织——上海社会主义青年团在霞飞路新渔阳里六号成立。八位发起人,当年仅是一群平均年龄25岁左右的革命“后浪”——李汉俊,出生于1890年;陈望道,1891年;俞秀松和施存统,1899年;沈玄庐,1883年;袁振英,1894年;叶天底,1898年;金家凤,1903年。

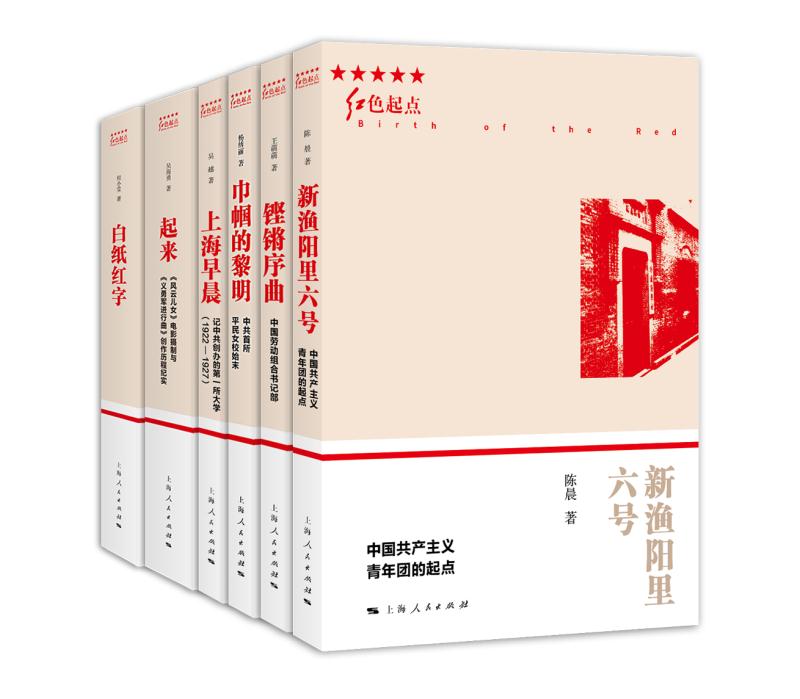

“100多年前,青春信仰在此起航。八个人个性不同,尽管后来的人生道路殊异,但1920年建团的这个历史阶段,他们怀着救国救民的理想,都想寻找一条适合中国的道路。”上海作协“文学进社区”系列红色主题讲座上,《新渔阳里六号》一书作者陈晨走进瑞金二路街道,带领读者重温百年前的革命青春故事。该书列入“红色起点”系列丛书,由上海人民出版社出版,入选上海市“建党百年”“全面小康”主题首批重点文艺创作项目。

回眸青年团,离不开一个人物和一本杂志——陈独秀和《新青年》。1915年9月15日,陈独秀主编的《青年杂志》在上海出版了创刊号,后人把《青年杂志》的创刊作为五四新文化运动兴起的标志,称其擂响了思想解放运动的战鼓。办了几期后,改名为《新青年》。

1917年1月,陈独秀应蔡元培之邀,出任北京大学文科学长,《新青年》编辑部也移师北大。1919年6月11日,陈独秀在散发《北京市民宣言》时被捕入狱。获释后,在李大钊的掩护下,陈独秀秘密回到上海,4月迁入老渔阳里二号,《新青年》杂志也重回上海。1920年6月,陈独秀等人发起成立“中国共产党发起组”,陈独秀担任书记,《新青年》被定为上海共产党早期组织的机关刊物。俞秀松是发起组中年龄最小的成员,被陈独秀指派筹建上海社会主义青年团。

8位青年团发起人勾连起怎样的革命图谱?

其中,俞秀松是上海社会主义青年团第一任书记,1919年10月10日创办刊物《双十》,两期后改为《浙江新潮》,俞秀松担任主编,并撰写发刊词。施存统与俞秀松同为浙江一师学生,一同创办《浙江新潮》杂志。他发表《非孝》一文,主张在家庭中用平等的“爱”来替代不平等的“孝道”,掀起轩然大波。尽管刊物遭当局扼杀,但在新文化运动中产生了重要影响。

陈望道是俞秀松与施存统的老师,他首译《共产党宣言》中文全译本,“真理的味道有点甜”已是我们耳熟能详的故事。李汉俊1918年岁末从东京帝国大学毕业,回到上海后与兄长李书城一同租住在新渔阳里六号。沈玄庐与戴季陶等人参与创办《星期评论》杂志,沈玄庐是中国共产党最早的党员,但后投靠国民党,杀害近千名共产党员,1928年8月28日他被两名身份不明的人暗杀。

金家凤是发起人中年龄最小的,在党团经费困难的情况下,他捐出本来准备用于留学的6000大洋,帮助党团解决经费困难的问题。袁振英1920年来到上海,协助陈独秀参与编辑《新青年》,担任“俄罗斯研究”专栏主编。叶天底由陈望道推荐,在一家印刷所为《新青年》杂志做校对。他身体不好,“带着药罐”坚持革命,1928年2月8日,敌人用门板把叶天底抬到刑场,牺牲时年仅30岁。

上海社会主义青年团在新渔阳里六号成立后,为了便于团结培养进步青年,并为输送青年赴苏俄学习做准备,1920年团机关创设“外国语学社”,以公开办校的形式掩护革命活动。青年共产国际东方部书记格林赞誉,上海社会主义青年团为“中国青年团中最好的一个”。陈晨谈到,从1920年8月22日上海社会主义青年团成立至今,共青团已经走过百年历程,团员人数从最初八名发展到如今近9000万,见证了革命火种的成功燎原。不少年轻读者纷纷表示,新时代“后浪”更应坚定理想信念,在为人民利益的不懈奋斗中书写人生华章。

近期,“红色起点”系列丛书的多位作者开展红色主题讲座,如《铿锵序曲——中国劳动组合书记部》作者王萌萌、《上海早晨——记中共创办的第一所大学(1922-1927)》作者吴越,相继亮相行知读书会“红色的起点”主题季活动,为读者分别讲述工运先驱的故事、五卅运动策源地上海大学的历史风云。书里有跌宕的传奇,也有尘世的烟火气,更有生生不息的勇气和希望。分享写作心路时,吴越说,隔着历史空间回望存在时间短暂的上海大学,它的意义却比当时更显得确凿:很多青年都是在那里入党、开始革命工作,它就是20世纪20年代中国共产党培养青年知识分子进入革命队伍的摇篮。

“中国劳动组合书记部与百年前坚强挺立的年轻身影,曾经举足轻重,如今更应镌刻在我们心中。重温红色起点的历史,增强时代精神和信仰力量,无论对于国家、民族还是个人,都具有深远意义。”王萌萌希望通过书写百年前青年人生历程和内心世界,让现代年轻读者获得启示,将自己对理想的热忱执着,转换成内在力量,走好今后的路。

作者:许旸

图片来源:主办方

责任编辑:李婷

*文汇独家稿件,转载请注明出处。