| 读书 | 塔可夫斯基:一生都在电影中“找寻与诗的碰触” | |

| 2021-07-26 14:24:21 作者:马克西姆•古列耶夫 | |

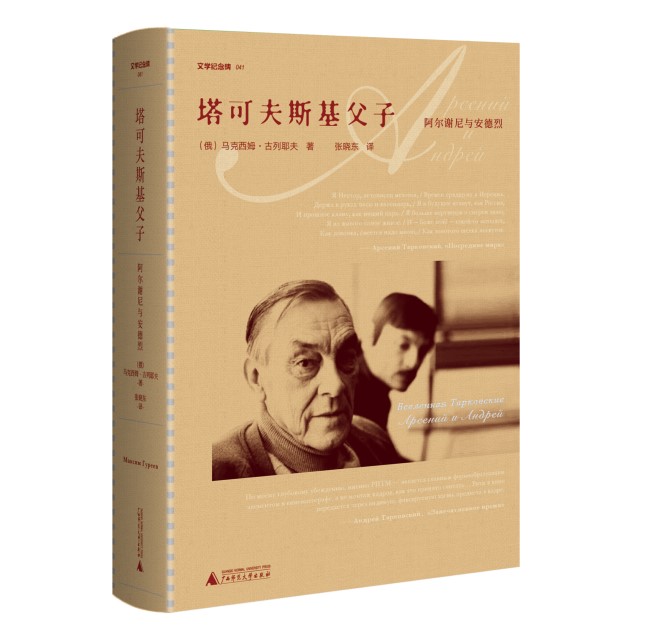

▲塔可夫斯基父子

拍摄了《牺牲》《乡愁》《潜行者》《镜子》的安德烈·塔可夫斯基,是20世纪电影史上最伟大的导演之一,他在电影中多次引用过父亲阿尔谢尼·塔可夫斯基的诗句。《塔可夫斯基父子》讲述了一个关于时代风暴、个人命运、创伤记忆的故事,探寻一个寻找父亲、不断渴望父亲认可的儿子与一个总是不想成为父亲的父亲之间的关系。父与子是两条平行线,他们分别在20世纪诗歌与电影领域为人类做出了极大贡献,但他们却在生活中保持着平行线的状态。对于安德烈·塔可夫斯基的个人生活来说这无疑是个悲剧,但这种平行运动却成就了他的艺术。这本书通过巧妙的蒙太奇式文字、诗性叙事,展现了塔可夫斯基电影里向父亲的征询,与父亲的对话,对父亲精神的承继,从而为我们理解他的电影打开一扇窗户。

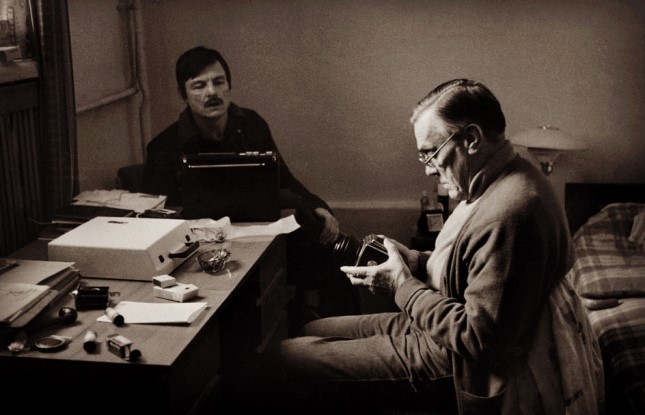

1979年,安德烈·塔可夫斯基刚拍摄完《潜行者》,年轻摄影师平哈索夫在阿尔谢尼·塔可夫斯基家为父子俩拍下一组照片。在这组相片上,前景为72岁父亲刻满沧桑的脸,目光温和,透出“智慧与良善”,而微微虚化的背景则是侧身回望的儿子,表情严肃,若有所思,他看见的是父亲的背影。安德烈似乎一直都在寻找父亲,在追寻记忆的背影,也在电影中“找寻与诗的碰触”。

▲《塔可夫斯基父子:阿尔谢尼与安德烈》

[俄]马克西姆·古列耶夫著

张晓东译

广西师范大学出版社 | 上海贝贝特出版

浪漫主义令我厌恶

安德烈·塔可夫斯基在采访中说:“我认为,最差意义上的浪漫主义体现在,艺术家陶醉于自我肯定,在艺术中的自我肯定。这就是他的目的本身。这种浪漫主义的特点令我厌恶。总是会产生一些自命不凡的形象和艺术概念。比如席勒,他的主人公骑着两只天鹅漫游,您还记得吧?这真是一种媚俗。对于非浪漫主义的诗人来讲这是无法忍受的!可是席勒就应该是这个样子的。瓦格纳也可以如此理解。整个儿这种浪漫主义在很大程度上是残缺的。这是一种自我肯定的愿望。这是一种自我中心主义,一种西方式的自我中心主义。顺便说一句,在俄罗斯和波兰,总的来说,从来没有过这样的自我中心主义。没有过艺术家会那么滔滔不绝地谈自己,像诺瓦利斯、克莱斯特、拜伦、席勒、瓦格纳那样……这对我而言是最最厌恶的。可怕的自命不凡,那种被肯定、证明的愿望。把自己当成世界的中心。这与另一个世界——与诗意的世界(我将其与东方、东方文化联系起来)截然对立。比较一下,例如,瓦格纳,甚至是贝多芬的音乐,都是大喊大叫,是自我的独白。快来看哪,我是多么可怜,多么卑微,我简直就是约伯。快来看哪,我是多么不幸,穿得多么破烂,没人受过我这么多的苦!看见了吗,我像普罗米修斯那样在受难。现在看一看我爱得多么深沉!看一看我……您明白吗?我!我,我,我,我!不久前我专门拿来了公元前六世纪的音乐(中国道家的仪轨音乐)。它绝对就是将个性化为空无。在自然中,在宇宙中。亦即完全相反的特质……精神的伟大正寓于此。”

故意突出极为个人和隐秘的元素,将自己的种种个人体验变为一个木偶戏舞台,玩弄自怜的游戏,如我们所指出的,无论是对于作为导演还是作为人的塔可夫斯基来说,一直都是庸俗,且最终都是谎言的同义词,原则上不可能与艺术有任何联系,因为满是华丽词藻是不可能阐述爱的。

《索拉里斯》中,克里斯·凯尔文说:“你知道吗,一旦展现怜悯,我们就会空虚……或许这句话是对的:痛苦给我们的全部生活蒙上了悲伤可疑的模样。但我不承认,不,我不承认所谓的‘若非生活必需,就会对生活有害’。不,不会有害的,当然不会有害。记得托尔斯泰怎么说的吗?他因为不能够爱全人类而痛苦?从那时起到现在多少年了?我不知为何无法想象,帮帮我。好吧,比方说我爱你,但爱是一种只可体验、无法解释的感受。能解释的是概念,但你爱的是那些会失去的——自己,女人,故乡。直到今天,人类、地球纯粹就是爱所触不可及的……或许,我们在这里只是为了第一次像感知爱的理由那样感知人类,不是吗?”

但与此同时圣经里说过:“要爱人如己”(马可福音)。也就是说,只要没有在同时理解自己各种优缺点的意义上胆怯、诚实地对待自己,没有明智,没有自尊感,没有深信自己被赋予的其实来自上帝,这些关于爱人类的对话和思考都将是空洞的。

▲塔可夫斯基父子

如此看来,去理解、提取(如果可以这么说的话)安德烈·塔可夫斯基如此激烈地否定作为创作和生活的形象、作为独特的生活范式(mode de vie)的浪漫主义的意义是很有意思的,因为与此同时,自白性和对私人经历(尤其是童年经历)的聚焦性是他最根本的特征。我以为,这里极为重要的是投射(就像在电影中那样),是在现实生活中对感性元素的鲜活体现,而且体现在乍看起来极为不同、不可相提并论的各种位格中:浪漫主义或后现代主义,经典或后朋克,先锋派或批判现实主义。

对于安德烈来说,他的父亲是一个活生生的抱持诗意的、极端情绪化的、很大程度上是浪漫主义的世界观的例子。不,不是某种克莱斯特或拜伦、席勒或莱蒙托夫、雪莱或茹科夫斯基笔下神秘的、神话般的人物,而是生活中的亲人,他住在党委巷,参加过战争,离过两次婚,他的痛苦不仅是他自己的痛苦,而他的抒情主人公有着种种绝对可以解释的、相等的、完全可以为其亲友所理解的动机。

穿着破衣烂衫,遭受麻风病和各种大灾大难的“可怜的约伯”的形象在安德烈的话里是很有代表性的。这个圣经人物招致了神的暴怒,但同时也在引起怜悯和遗憾,并在潜意识层面起着作用——他鲜明而深刻地补全了阿尔谢尼·亚历山德罗维奇塑造的、被他当作诗歌理想的抒情诗主人公的形象,因为约伯遭受的那些悲剧般的考验,被认为是应该的,是由于某一次做出的选择而必然要遭受的牺牲。

后来老塔可夫斯基这样书写自己:

我被所有生与死之血召来生活,

我生在这样一个时代,

民族不知名的天才

为事物与现象的肉身

赋予灵魂,为它们命名。

历史、永恒、俄罗斯文学的世界

战后的生活一边是崩溃、板棚、土窑、赤贫,另一边则是斯大林式的庞大建筑、工业怪物、各种伟大胜利,这种背景下,那颇有些野蛮的、阴间的浪漫主义浮夸(毫无疑问是极为真诚的)被视为某种来自异样的,早已消失,甚至或许从未存在过,只是臆造出来的生活。诗人根据自己的准则生活,他无条件地遵循这些准则,而且他和日常生活、因循守旧的日子是间接地通过周围的人发生关联的,他们总在一旁,并在环境的力量下只能成为多幕剧中的配角,而主角则是创造者、艺术家。

当然,儿子不可能感受不到,父亲生活在某个谜一样的平行世界,他现在或过去所交往的那些人的名字,已经属于历史、永恒、俄罗斯文学,而他本人也属于这个世界,这个世界的大门对于他们之外的人,包括亲人在内都是紧闭的。

比如,1946年的冬天,在格奥尔基·申格利的家里,阿尔谢尼结识了安娜·安德烈耶夫娜·阿赫玛托娃,1921年被苏维埃政权枪决的诗人和旅行家尼古拉·古米廖夫的遗孀,在集中营里总共度过15年之久的历史学家、民族志学者列夫·古米廖夫的母亲,最后,她是一个作品首先被粗暴批判的诗人。

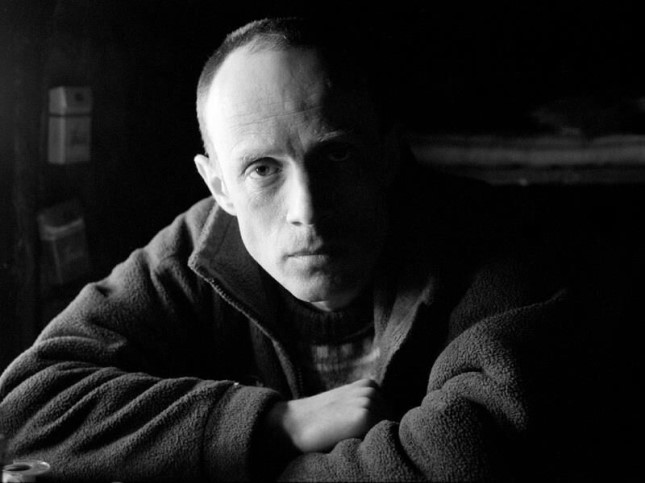

▲本书作者马克西姆·古列耶夫

文学研究者、传记作家叶夫多基亚·米罗诺夫娜·奥利尚斯卡娅(1929-2003)在《两个声音的唱和》一文中把他们的友情写得很有意思。阿尔谢尼·亚历山德罗维奇本人喜欢读阿赫玛托娃的诗,他边读边思索,看似波澜不惊,最后一行用一种半疑问的语调收尾,因此这首诗似乎便往深处延伸……他熟记很多她被认为是反叛的、不能发表的诗……两人所共有的人之尊严感、善良、对时局的反感让他们亲近起来。关心人的态度,倾听对话者的能力也让他们彼此接近。两人都有着不轻松的命运,读者通往他们作品的道路许多年来都被切断。塔可夫斯基认为阿赫玛托娃是俄罗斯诗歌普希金传统最忠实的继承人……有一个创作领域阿赫玛托娃承认阿尔谢尼·亚历山德罗维奇是强于自己的,那就是诗歌翻译。因此她所有的译诗都读给塔可夫斯基听,很重视他的意见……

1966年在科马罗沃公墓送别阿赫玛托娃的时候,塔可夫斯基说:“从未有女性有过如此强大的诗歌天赋,如此绝对的和谐能力,对读者的心灵产生如此不可抗拒的影响力。”

“和谐”“强大的天赋”“不可抗拒的影响力”——这些修饰语也完全适用于他本人的迷人天性。可这些兴奋的定义每次都是给外人的,无疑,这都是些伟大的、很有天赋的,甚至是天才的人,但终究是外人,就像他的关注同样也都是留给他们的。可以推测的是,这会引发嫉妒,尤其是孩童的、潜藏的委屈,缺爱的感受,以及对于抢走此爱的人的仇视。明白自己被神遗弃的无助感,在无法克服的困难面前感受到的病态的虚弱,寒战,发热,就像他小时候出水痘或发麻疹时一样,令人在高烧引起的海市蜃楼般的幻象中迷失。

潜行者就是这样迷了路,在没有天花板的走廊里,在半倒塌的屋檐上跌跌撞撞,陷进管道里,他的衣服湿透了,他的声音像是从地下飘荡的回声,离开地下的出口就在一旁某处,然而这却完全不能让他的探索变得轻松。与此同时,他轻声地、几乎是喃喃自语地,仿佛在和第二个“我”交谈:“让所有心愿都得以实现。让他们相信,并嘲笑自己的欲望,因为他们所谓的欲望,本质上不是心灵的能量,它只是心灵和外部世界的摩擦。最主要的,是让他们相信自己,成为像孩子一样无助的人,因为强大处下,柔弱处上!人之生也软弱、柔韧,其死也坚强、干硬。草木之生也温存、柔嫩,其死也枯槁、坚硬。是故干硬、强力者,死朽之伴,软弱、柔韧者,万有之鲜。是故硬者不胜。 ”

然而此处父与子、抒情诗主人公与现实生活中的人、浪漫主义者和现实主义者是冲突的,其中的矛盾很难解释,克服它也极为痛苦。话题说的正是这个。通常,人们在否定和指责什么的时候,总会不由自主地被这种否定所吸引,发现它大有教益、富有成果。可以理解,说出来的揭露是停留在浅表层的,有时完全不会触及情况的内在结构和对它的深度理解。塔可夫斯基在以肤浅、庸俗、自私为由批判浪漫主义与自恋作者的同时,他的内心无论在创作还是在生活中,都在为这种行为正名,只有一处修正,那就是他自己当然能够避免父亲曾经犯下的过失。

▲塔可夫斯基在《潜行者》片场

(摘选自《塔可夫斯基父子》,有删节,标题为编者所加)

作者:马克西姆·古列耶夫

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋