| 读书 | 保罗·克利:现代艺术的“使不可见者可见” | |

| 2021-07-31 12:05:14 作者:张园 | |

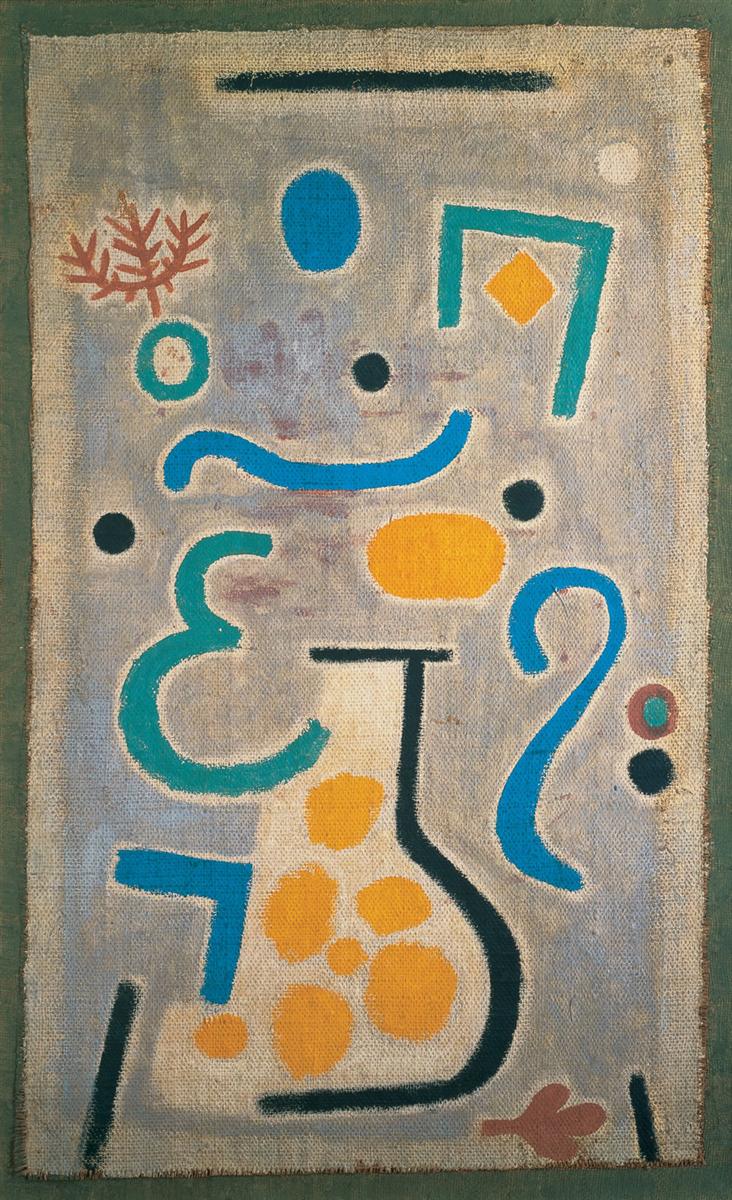

▲克利,花瓶,1938

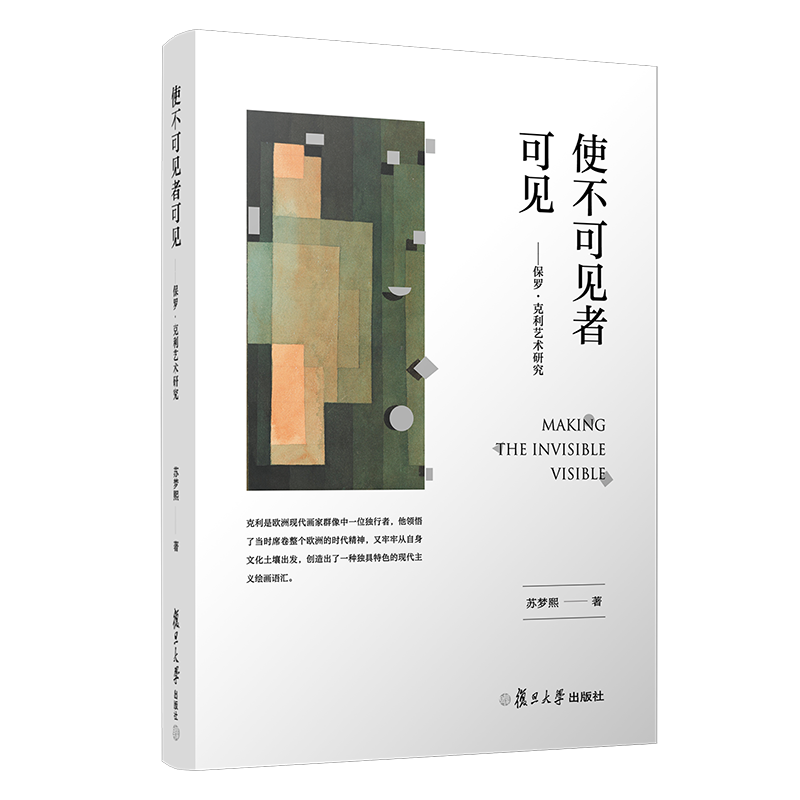

在国内,关于20世纪欧美艺术的研究论著不多,而集中研究某位艺术家的专著更是少之又少。苏梦熙博士的《使不可见者可见——保罗·克利艺术研究》是国内第一部以学术视角全面研究保罗·克利绘画的专著。该书虽定位于艺术美学研究,但无疑也将推进艺术界对克利的深入了解。

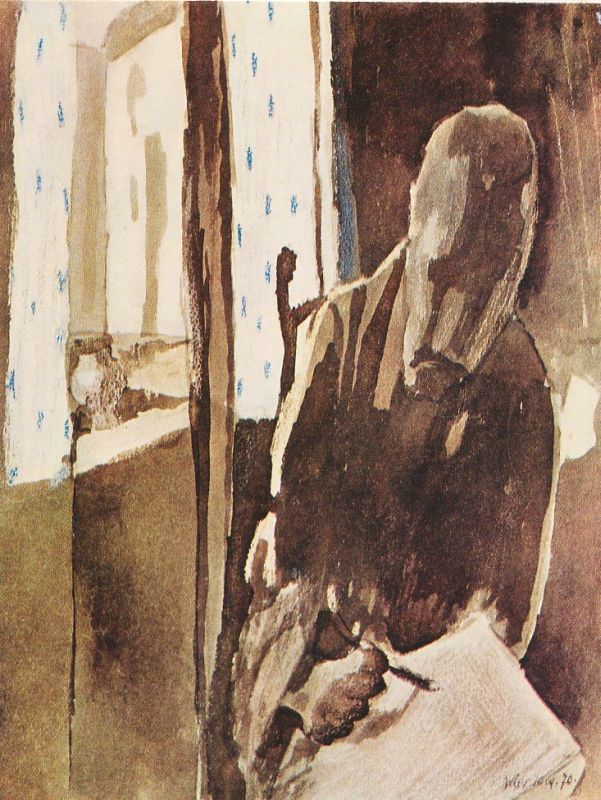

克利自幼学习音乐,立志成为音乐家。成年之后,深感音乐的限度,去慕尼黑美术学院学习,随后又去意大利罗马、弗洛伦萨、那不勒斯等地游历,认真学习大师的杰作。他积极参加现代艺术的团体,参加展览,也曾在杜塞尔多夫艺术学院和包豪斯艺术学院执教。他精通音乐,深谙色彩理论,是文学爱好者,也写艺术理论和美学文章。在克利短暂的艺术生涯中,历经20世纪上半叶欧洲艺术与文化的巨大变革,深受后印象派、德国表现主义、立体主义、超现实主义的影响。他才华横溢、阅历丰富,这使其艺术兼具了感性的灵动与理性的艰涩,在他的作品中我们可以看到孩童视角、个人情绪、音乐节奏和冷幽默,这些复杂性增加了我们理解其艺术世界的难度。苏梦熙博士不畏艰难,以良好的艺术知觉与理性思辨,图文并茂地为大家阐释克利的艺术世界,使不可见者可见,勇气实为可嘉。

▲克利,《窗前绘图的自画像》,1909

作者通过五部分对克利艺术进行了深入细致的研究,不仅着力艺术领域也兼顾了哲学界,借助心理学、精神分析学、符号学等方法对克利的研究。作者将克利的艺术理论与相关艺术作品相结合,使其论据详实、阐释有的放矢。

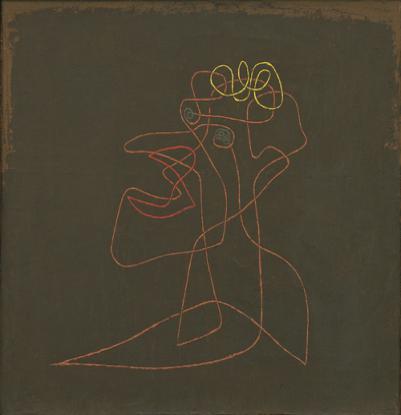

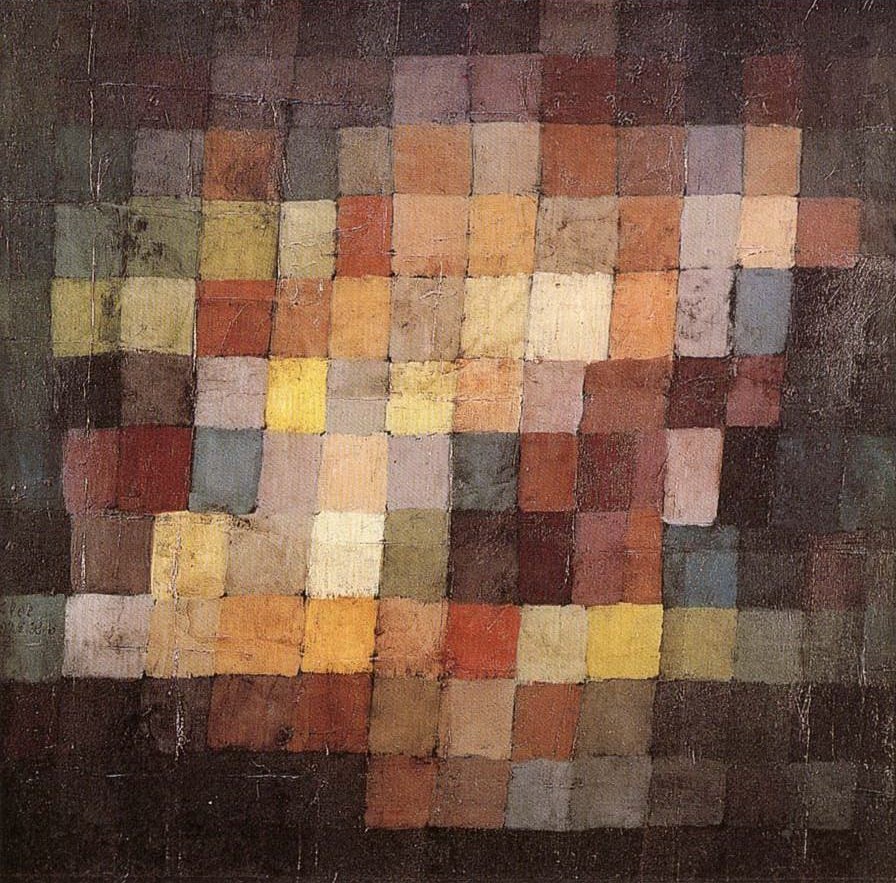

第一部分作者通过对克利作品中色调、线条、色彩的分析,探索其在绘画形式语言上的现代品质和现代性。作者指出克利关注色调在自然中的作用是受马奈的影响,但他从内心视觉走向外部视觉的过程、强调色调对绘画空间的塑造则接近塞尚,而德劳内对光的创造最终促成了克利绘画时空观念的转变。的确,克利对色彩非常着迷,他不再忠实地再现自然,而是受到梵高的影响想用颜色表达情感。他将黑色视作色彩中的一员和结构因素,认为它增加了画面的抽象程度,是最富精神性的表现。又因为对音乐的理解,克利赋予色彩节奏感。在对克利线条的分析中,作者敏锐指出德国版画尤其是丢勒对克利的影响,克利试图把线条从素描和版画中分离,将之作为单独的且有表现力的形式要素,他继承了德国美术中线条的精神性进行了变形。作者指出克利认为线条具备抽象性和具象性, “散步的线条”是他对线条的独特感悟。

▲克利,《被嘲笑的嘲笑者》,1930

第二部分作者主要关注克利成熟时期对形式宇宙的探讨,指出他重新理解了艺术与科学的关系。在克利的时空观念中,“时间和空间不再被划分,宇宙作为形式的整体展现了从混沌到清晰的视觉运动过程,以此开始建立新的时空观。”(P101)与印象派和立体主义不同,时空最终在克利那里消失了,他用宇宙整体代替了时空。克利又借助现代科学完成了宇宙从混沌到有序的探讨,通过线条形式和色彩关系的变化来表现宇宙中的聚合力和分散力。最终,克利所呈现的自然是源于对宇宙共同法则的探寻,而不是对自然的再现,他认为生长法则比个别植物本身的“原型”更为重要。通过作者的层层解析,我们可以看出克利所理解的艺术自由包含理性和本能的生命体验两个维度。正是这种双层想象构成了克利艺术理论的重心,他的艺术不仅没有走向机械,而且具备了丰富多样的特征。

克利,《远古的声音,深奥的黑色》,1925

第三部分作者探讨了克利“中间世界”的生成,指出克利的生成使其艺术形式要素自成一体并依据思想与生命的运动轨迹不断向前。而生成理念特别突出地体现在克利的线条和色彩之上:从线条出发,克利创造了神奇的“线性媒介”(与德勒兹所说的“逃逸线条”有共同本质),一种介于线条和平面之间的要素,这使其画面产生了丰富的节奏感与韵律;从色彩出发,克利追寻色彩的情感激荡与象征意义(同利奥塔的“崇高”范畴有着千丝万缕的联系),这使其作品具有某种神秘的魅力。作者不仅指出了克利艺术理论与思想家理念的同质性,还试图以“诗性智慧”揭开克利艺术生成的源头,为我们引入了原生艺术,而且深入克利作品的诗歌与戏剧主题,展现了克利神秘画作背后的原因。“有意识的精神不是在与之适应的现实中产生的,而是产生于完全与之无关的事物,这或许就是斯芬克斯的真正意义。”(p.212)作者对克利创作源头的追溯和深入探讨,涉及哲学、文学和艺术史,使之成为该书的核心和亮点。

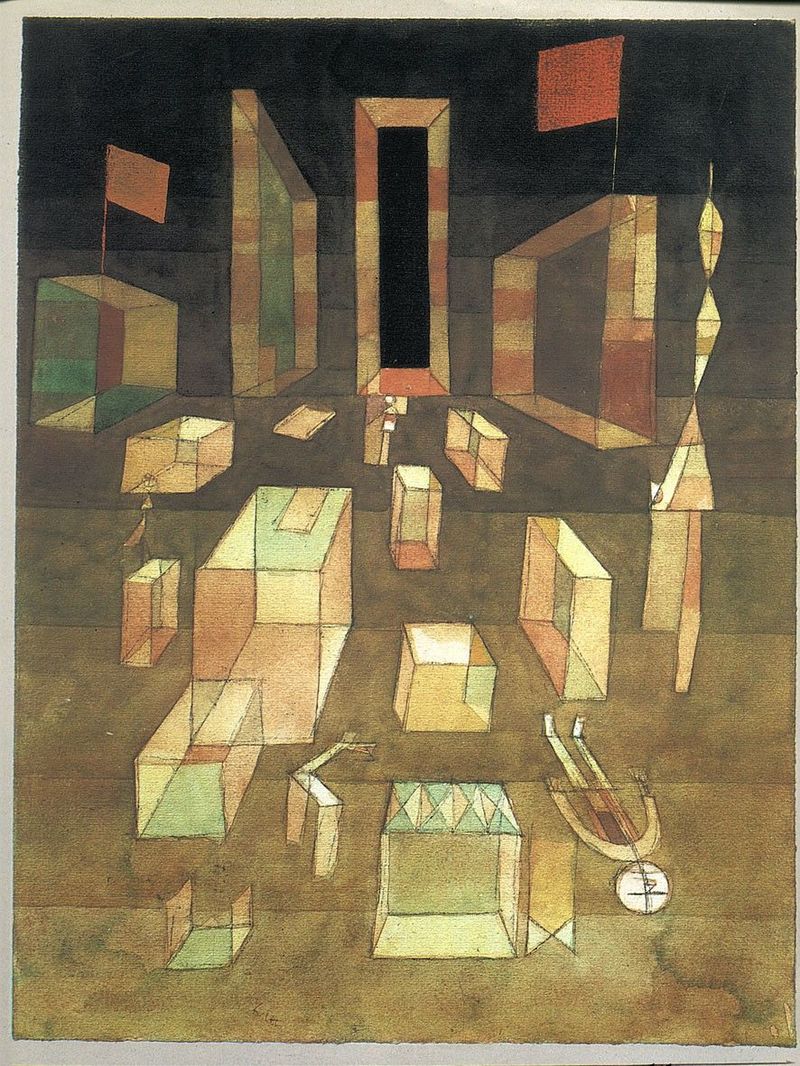

▲克利,《空间中的无构成物》,1929

第四部分作者接续关于生成的论述,进入对克利绘画中身体深度、绘画深度、剧场深度的分析。从身体深度来说,作者认为克利继承了塞尚观察世界的方式,把主体与对象从传统绘画中“观看与被观看”的关系转变为“相互渗透”的关系,并引入梅洛-庞蒂关于深度的阐释,希望能够通过知觉现象学方法来通达克利绘画中的空间变革。作者指出,克利的空间是不稳定的、变化的,这不仅由生成决定,还由主体与他者之间关系来决定;从绘画深度来说,本部分特别提到克利与中国艺术之间的关系,从克利对中国诗歌、绘画、工艺品的热爱及汲取出发,探清中国艺术对克利与同时代人的影响。同时,作者又从中国现代艺术家赵无极、朱德群等人向克利学习来说明克利对中国现当代艺术的影响,构成了文明互鉴的跨文化美术史研究例证;从剧场深度来说,作者特别提到克利作品中的歌剧主题,这是国内研究者较少关注的地方。作者指出“歌剧为克利提供了丰富的视觉语言,这不仅体现在歌剧形象为克利提供了可描述的形象,更体现在剧院的综合表演(音乐、舞台装饰及演员演出)为克利探索深度提供了帮助。”(p.239)

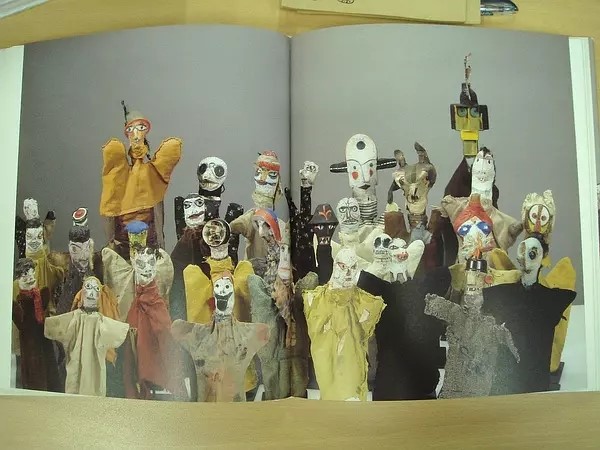

▲克利,《手工木偶》,1916-1925

第五部分是本书哲理性较强的一章,作者聚焦克利艺术与真理之间的关系和克利死亡观念的表达。首先,作者从海德格尔对克利艺术的阐释出发,证明克利的艺术是海氏“使世界世界化”的典范,消除了“图像”与可“看”的作品,使存在者进入世界之中并导致通向真理的路径明暗相间。作者将海德格尔的观点(克利的艺术具备丰富的潜能)进行创造性延伸,指出这一潜能是有关于生命与死亡关系的思考,引入了对克利“中间世界”的深度解析。“中间世界是生死之间的不可见地带,但是它被展现为可见者之间神秘的和谐关系。”(p.268)就此,作者揭示了克利晚年作品中关于疾病与死亡的意象,在最后的创作中,克利结合自己的生命体验,重新深入到悲喜剧的主题之中,试图对自己的人生进行总结。作者深入解析了克利关于死亡主题的最后一件作品《死与火》,德文的“死亡”(tod)组成了人物面部的眼睛、鼻子和嘴。我们还可以在人物举起的手臂那里发现字母“T”的形状,手上的金色的球体如同字母“O”,他脸的形状又像字母“D”。克利将白、红和黄并置,从中我们可以看出某种象征意味,他将自己的艺术创作和必死的命运图像结合,暗示了抽象和再现相互融合的可能。从他所持的艺术观念上来看,他始终将生成看作为超越生命和死亡的根本运动,这种运动没有使他落入空虚,而是在中间世界之中达到平衡。”(p.304)从而也在生与死之间达到了平衡的自然状态。

▲克利,《死与火》,1940

克利的作品常常融入哲学的思考和现实的批评,比如《智力的限度》既是对理性限度的诗意比喻也是对哲学及完满性的自信和自负的讽刺。作者在写作中,兼顾了克利的哲学思考和艺术创造,展现了深厚的哲学基础和对现代艺术的敏锐感悟。在对克利的分析中,他引入了利奥塔、德勒兹、梅洛-庞蒂、海德格尔等哲学家的观点,也将克利置于现代艺术史的维度中,进行了横向与纵向的比较,最终指出,真实的自然在克利那里是不可见的,“之所以如此,是因为它们遵循着宇宙的动力原则和个体身体的深度而不断生成和变形,理解并展现这种生成和变形”(p.256)是克利艺术的创作任务,也正通过这一过程,克利最终完成了使不可见者可见这一目标。

《使不可见者可见——保罗·克利艺术研究》

苏梦熙著

复旦大学出版社出版

作者:张园

编辑:金久超

责任编辑:朱自奋

来源:文汇

*文汇独家稿件,转载请注明出处。