| 读书 | 天才本雅明:无所不在的超拔智性和终其一生的不可捉摸 | |

| 2022-08-16 16:56:27 作者:霍华德•艾兰 迈克尔•詹宁斯 | |

瓦尔特·本雅明(1892—1940)是20世纪上半叶至为重要的思想家,其观点与思想异常迷人,却也捉摸不定,对整个20世纪的人文学术产生了重大影响;本雅明学术兴趣广泛,横跨哲学、文学、艺术、摄影、电影、建筑、翻译等,却从未被限定在某个现代学术领域、某种写作文体和某类思想范式之中。

《本雅明传》

[美]霍华德·艾兰 迈克尔·詹宁斯 著

王 璞 译

上海文艺出版社2022年7月出版

本书是一部杰出的、里程碑式的本雅明传记。两位资深的本雅明研究者兼本雅明文集编者、英译者艾兰和詹宁斯以900页之巨的篇幅,全景地描绘了本雅明的一生,以及20世纪初那个从昨日世界走向两次大战间的恢弘的时代背景和文化版图。

>>内文选读:

导 言(节选)

德国犹太批评家、哲学家瓦尔特·本雅明(1892—1940),现在被普遍认为是欧洲现代性最重要的见证之一。为什么本雅明的作品在其去世70年后仍对学者和一般读者都富有感召力呢?首先是观点的力量:关于许多重要作家、关于写作本身的可能性、关于技术媒介的潜能和隐患、关于作为一种历史现象的欧洲现代性境况,他的作品都重塑了我们的理解。

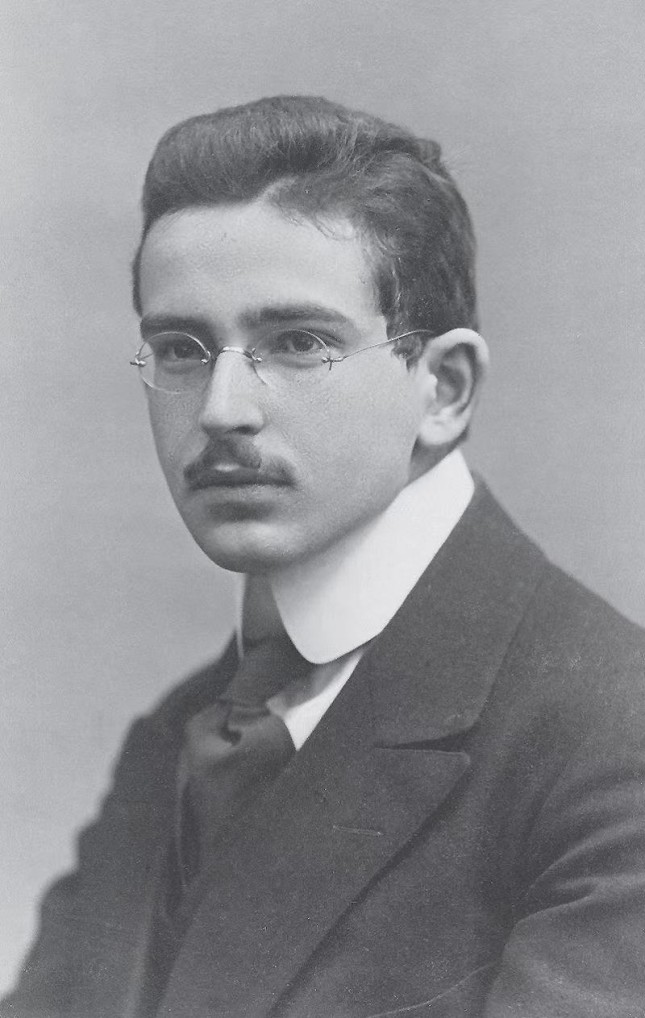

学生时期的本雅明,约1912年

但是如果人们忽略了他那独特地蚀刻出来的语言媒介——也即诡异(uncanny)的本雅明风格——那么就无法全面领会他的影响力。仅仅作为句子的工匠,本雅明就足以和他那个时代最灵活和最深刻的作家比肩,而且他还是一个先锋的形式创新者:他最有特色的作品是以他称作“思想图像”(Denkbild)的东西为基础的。这个名称来自诗人斯特凡·格奥尔格(Stefan George),指一种格言式的散文形式,它将哲学分析融于具体意象,产生出标志性的批判性摹仿(critical mimesis)。即便是他看起来完全论说性的文章,也时常由这些一针见血的“思想图像”按照先锋派蒙太奇原则隐秘地编排而成。本雅明的天才就在于,他能发现某种形式,在其中,一种可与同时代的海德格尔和维特根斯坦媲美的深刻性和复杂性,通过直接动人心魄且让人过目难忘的文采,发出回响。因此,阅读他既是一种智识体验,也是一种感官体验。就像是对浸了茶的玛德琳蛋糕的第一口品尝:朦胧间忆起的世界在想象中盛大绽放。当语句徘徊,聚集成星丛,又开始变换排列,它们就微妙地和一种正在生成的重新组合的逻辑构成同调,慢慢释放出它们的破坏潜能。

然而,相对于本雅明作品强烈的直接性,本雅明其人始终难以把握。正如其作品的多面性一样,他的个人信念也组成了他所谓的“矛盾而流动的整体”。这一贴切的说法,含有对耐心读者的召唤,也体现了其心智的富于变化且多中心的构型。但本雅明的不可捉摸,还显示出一种自觉的努力,试图在其周围保持一些封闭的用于试验的空间。特奥多尔·W. 阿多诺(Theodor W. Adorno)曾评价,他这位朋友是“很少亮出底牌”的人,而这种深深的保留,借由面具和其他周旋策略所组成的武器库,用于守护内在生活的深井。于是就有了所有人都提到的他的极度礼貌——这归根结底是一种保持距离的复杂机制。于是就有了他的思想生活中每个阶段都表现出的成熟持重,这种沉重感让他在闲谈中也会说出神谕似的话来。于是就有了他声明过的“政策”:要竭力避免和友人过多的接触,最好把每个个人和群体都保持为他的思想的参谋。

在这一不断漂移的操作空间中,本雅明从早年起就这样为人处世,以便实现“内在于 [他自己] 的多种存在模式”。如果说尼采把自我看作由许多意志构成的一个社会结构,那么本雅明就把自我视为“从这分钟到下一分钟的一系列纯粹的即兴表演”。正是与一种险峭的内在辩证法相一致,个人教条主义的完全缺乏才会和一种绝对的,有时甚至无情的判断共同存在。因为瓦尔特·本雅明作为现象的多重性并不排除一种内在系统性或本质一致性的可能,正如阿多诺说他朋友的意识世界是非凡的“离心”统一体,这一意识世界通过分散为多样而构成其自身。

而调和这一麻烦的性格复杂性的,是心智绝对而炫目的卓越。朋友和故旧留下的关于本雅明其人的记录不可避免地都开始并结束于对这种力量的证明。他们也强调了他无所不在的超拔智性和他在他人面前奇特的非肉身的存在。皮埃尔·米萨克(Pierre Missac)很晚才认识他,说本雅明甚至不能忍受诸如朋友把手搭在他肩膀上的举动。还有他的拉脱维亚恋人,阿西娅·拉西斯(Asja Lacis),曾说他给人以刚刚从另一颗行星赶来的印象。本雅明不断把自己称为僧侣;在每个他单独生活过的房间里——他爱说那是他的“修室”——他都挂上圣徒的画像。这表明了沉思在他毕生事业中的中心地位。

本雅明妻子朵拉·克尔纳

在这方面,他也还是一个矛盾体。他既向往孤独又抱怨寂寞;他经常寻求共同体,有时甚至自己去创造共同体,但也同样经常地厌恶加入任何团体。在第一次世界大战前的那几年中,他曾担任德国青年运动的积极组织者,之后他基本上退出了直接的公共参与。这种在实践层面上的退避,唯一的例外——他力图通过作品发挥重要作用的努力不算——便是他在三个相隔甚久的时机尝试创办刊物;虽然这些计划中的导言刊物都没能面世,而每次搁浅的缘由又全然不同,但渴望会聚(symposium)——让志趣相投的思想家和作家聚在一起——是他的哲学感性中无法消除的倾向。

有一点值得特别强调。虽然本雅明身体素质平平,是一个时常显得笨拙的角色,但见过他的人首先回忆起来的,却并不是这些特征;相反他们记住的是他的勇敢。是的,按我们今天的说法,他赌博成瘾。但那也是意志的集中表达,表明他敢于用生命冒险,敢于违抗常规,敢于站在那些张力和悖论已经到达绝境的智识立场之上。瓦尔特·本雅明追求文人生涯之日,正是这种生活类型从欧洲舞台消逝之时。他弃绝了舒适、安全和荣誉,以便保持智识上的自由,保持阅读、思考及写作的时间和空间。和克拉考尔一样,他分析过威胁到他本人所代表的文化类型存在的那些情况。所以,不仅他的方法论,而且他的全部存在似乎都遵循一种控制着一场永恒赌局的辩证节律。他的外貌和生理特征,包括他富有表现力的手势,乌龟般断断续续腾挪的步态,悠扬的嗓音,以及说话时的字正腔圆;他在书写的体力劳动中、在等待的过程中或在强迫性的收藏和游荡中所获得的快感;他的自我仪式化的怪异趣味;还有他文雅到有些乖僻的迷人气质——这一切都证实着一种旧世界式的、爱好古物的性格倾向,仿佛他是从19世纪移植过来的。(在瓦尔特·本雅明的照片中,很少有他不是穿着大衣、系着领带,以资产阶级知识分子的形象出现的。)而与此同时,他对像电影和广播这样的新兴技术媒体以及包括达达主义、构成主义和超现实主义在内的先锋派运动都抱有强烈兴趣。这种激进的心智构造使得他和那些决意从一张白板(tabula rasa)重新开始的先锋派形成了对话关系。同样,由于他尖锐的深刻、难以捉摸的思想方式与智识生活所储备的无尽幽暗,他的举止就必然否决晚期世纪高等布尔乔亚的舒适惬意,而青睐于创新。他写下的关于波德莱尔的文字也是一种自我写照:“夏尔·波德莱尔是一名潜伏特务——是他的阶级对自身统治的隐秘不满的代理人。”

在命运多舛的30年间,从学生时代的具有活力的唯心主义到他成熟期和流亡期同样具有活力的唯物主义,本雅明的思想艺术在形式、焦点、声调甚或基本主旨方面引人注目地发展着,最终得到了一种罕见的结晶。在每一个点上,他的思想都融合了——而绝非简单混合了——文学、哲学、政治和神学话语的要素。本雅明独一无二的综合在如今已浩如烟海的研究文献中得到了回响,这些研究成果的显著特点是:它们在任何一点上都没有一致意见。过去对这位作家的研究,不论是传记性的还是评论性的,都倾向于有选择地处理问题,给本雅明的作品强加某种主题性的秩序,这往往会消解掉其作品的整体面貌。结果常常是给出一个局部的,更糟的时候甚至是神话化了的扭曲肖像。本传记追求一种更全面的处理方式:严格按编年顺序展开,聚焦于本雅明的写作诞生于其中的日常现实,并提供关于他主要作品的思想史语境。这一取向使我们可以关注到他生命中每个阶段的历史性,并由此关注到他各种作品的历史性——它们植根在具体的历史时刻和本雅明自己的思想关切之中——同时我们也要为这样一条显著可感的思想发展轨迹赋予充分的可信度。这一不断更新的智识轨迹,维系于关注点的根本连续性:对资产阶级生活各种机制的潜在危机的深切的、有神学特质的感知,以及对思考过程本身的含混性越来越鲜明的自觉。于是也就有了遍布他事业的每个阶段的某些微妙的风格特点,比如对直截了当叙事的惯常回避,对作为观念工具的隐喻(metaphor)和寓言故事(parable)的偏爱,以及通过意象来思考的倾向。这产生了一种和现代主义的试验律令完全同调的哲学演绎,也就是说,承认真理并不具有超越时间的普遍性,承认哲学永远都处在临界点上并濒于险境。本雅明的思维方式每时每刻都充满了风险,虽严格缜密,但在深层意义上又是“试作”(essayistic)。

1929年的本雅明

抛开主题和对象不谈,有三个关切始终存在于本雅明的作品中——而每一个都在传统哲学的问题中有其根基。从最初到最后,他都关注经验、历史记忆,还有这两者的显要媒介——艺术。根据它们在感知理论中的起源,这三个主题指向康德的批判唯心主义,而在对它们的富有流动感的阐释中,它们又带着尼采的酒神式生命哲学的印迹;作为学生的本雅明曾沉浸于这两套体系之中。正是尼采对实体的古典原则的批判——对统一性、连续性和因果律的批判——以及他激进的历史事件主义(eventism)——其中强调了“现在”在所有历史阐释中的特殊地位 —为在“一战”前艺术大爆发那几年间刚刚成年的一代人提供了理论上的根基(可以说是无根基的根基)。本雅明后来从未回避这样一种挑战:同时在传统形而上学的二律背反之中和之外进行思考。他也从未放弃过这样阐释现实:将之看作各种力量汇聚的时空海洋,深邃而充满转变的潮涌。不过,在寻求对现代都市的面相学理解中,他最终转移到了不论对唯心主义还是对浪漫派的经验观来说都同样陌生的领域,大海的意象与迷宫建筑或拼图谜题的意象轮番出现,谜题即使不能解开也要被商讨——无论哪种情况,它都是需要解读的文本,是多面向的语言。

本雅明作为阅读者和思想者的独特性在于,他非常隐晦地将这一多层次的哲学视角应用到米利亚姆·布拉图·韩森(Miriam Bratu Hansen)称之为“日常现代性”(everyday modernity)的领域。表面上,本雅明的作品,尤其是1924年以后的作品中,只有相当少一部分和我们通常所谓的哲学相类似。阿多诺早在1955年就对这种印象做出了醒人耳目的纠正:他指出,本雅明的文化批评的每篇作品都同时也是“关于其对象的哲学”。从1924 年开始,本雅明分析了范围广泛的一系列文化对象,不计较它们品质上的高低,而且其实一般都选取历史“废弃物”作为他的研究课题,所谓“废弃物”,也就是消失了的场所和已遭遗忘的事件所留下的被忽略且不显著的痕迹。他集中精力于边缘事物、轶闻和秘密历史。而另一方面,他从未废除关于伟大的标准。他最早在欧洲文坛留下的印迹,是他关于歌德的文章,他常常讨论到诸如普鲁斯特、卡夫卡、布莱希特和瓦莱里等重要的同代人,他还将自己多层面的19世纪研究聚焦于波德莱尔的划时代成就。这些具有代表性的艺术家是他微观文化分析的北斗星。因为,他的思考取决于一种整体感,而这种整体感只有通过专注于一个含义丰富的细节的力场(force-field)才得以形成,只有通过既富于寓意又个体化的感受力才得以浮现。

作者:霍华德·艾兰 迈克尔·詹宁斯

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋