| 读书 | 沉浸式体验一个自闭谱系家庭的真实生活,努力成为“正常人”是他们的最优解吗? | |

| 2022-08-26 17:20:12 作者:睢静静 | |

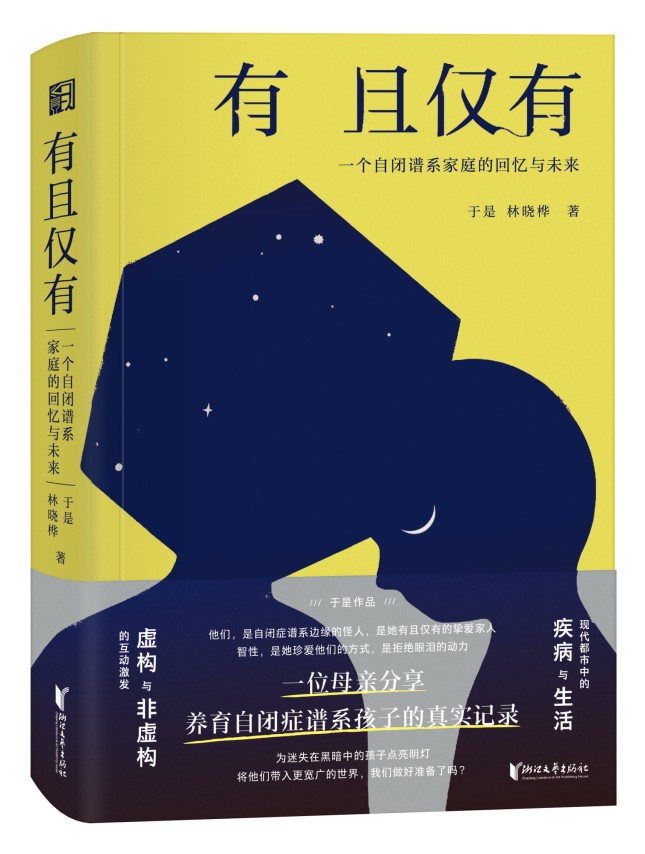

浙江文艺出版社·KEY-可以文化于近期推出新书《有且仅有:一个自闭谱系家庭的回忆与未来》,本书是由上海作家、文学翻译于是以友人林晓桦养育患有自闭谱系障碍孩子的经历为基础创作的长篇小说。小说不仅探讨了亲子关系,而且以此为起点拓展到了家庭生活的各个层面,包括该如何维持与自闭症患者的婚姻、自闭症患者在校园和职场面临的障碍等等。

《有且仅有:一个自闭谱系家庭的回忆与未来》

于是 林晓桦 著

KEY-可以文化 | 浙江文艺出版社出版

作为一位文学翻译,于是关注对当代社会生活有独到见解的作家、作品,翻译了包括托卡尔丘克的《云游》、阿特伍德的《证言》、伍尔夫的《一间自己的房间》等30余部外国文学佳作;作为一位原创作者,她著有《查无此人》《你我好时光》等长、短篇小说,其中长篇小说《查无此人》也是以城市生活与疾病主题,探讨的是阿尔茨海默病患者以及他们的家人的生活和内心。

作家于是

虚构与非虚构的交替讲述和相互激发

《有且仅有》中非虚构部分的时间跨度长达9年,从2007年开始,以林珊的日志《静海之家回忆录》的形式,记录了林珊和内森戏剧性地相遇、走入婚姻,以及儿子林顿出生之后的生活经历。林顿4岁时,林珊第一次意识到他有自闭谱系障碍。此后,她动用全部心力,见招拆招地帮助林顿成长:背诵极富韵律的古诗词、设计母子间的卡片游戏、用“推手”游戏模拟人际互动……这个对她来说“有且仅有”的孩子,需要有别于传统模式的教育方法。

愈加了解谱系障碍之后,林珊逐渐意识到丈夫内森也像是谱系障碍者。由于缺乏幼年期的干预,内森执拗、刻板的性格已难以改变,日常生活和工作经常遭遇挫折。这个由中国妻子、美国丈夫以及他们的爱子组成的当代家庭面临着前所未有的挑战,林珊决心以自己的学识与力量接纳和帮助家人。

小说中虚构的部分发生在不远的未来——2037年,以“林顿的AI存档日志”的形式展现,穿插在非虚构的章节之间。此时,长大成人的林顿成立公司,研制了协助自闭谱系患者与外界沟通的设备——脑波仪。作者在科幻的设想中探讨了现代脑科学、脑机接口以及AI技术干预、改善自闭谱系患者生活的可能性。

圆脑袋世界中的方脑袋,“星星的孩子”需要更多的帮助

林珊对患有自闭症的儿子林顿说:“你的思维方式是方的,世界是圆的,但你不需要把自己的脑袋弄圆,方脑袋变成圆脑袋,那才真是坏了。我们只需要在方和圆之间造一个缓冲地带,里面放的是你适应周遭环境的工具。”

我国自闭症人士数量超过1000万,自闭症儿童数量超过200万。也就是说,有超过200万个家庭面临着教育、治疗自闭症儿童的难题,而养育一个患有自闭谱系障碍的孩子需要父母付出数倍于普通家庭的精力与心血。《有且仅有》让读者沉浸式地体验一个自闭谱系家庭真实的生活,细致地展现了一位母亲在生活中面对养育自闭症儿童时遭遇的困境,以及她如何分析、思考,在不断地尝试中寻找适合孩子成长的道路。虽然自闭症案例中的个体差异很大,林珊的经验和方法不可能普遍适用,但是她提供了一种极有启发性的思维方式。

患有自闭症的儿童常常被称为“星星的孩子”,他们就像天上的星星一样活在自己的世界里。对于谱系中的儿童而言,越早接受干预治疗越有益于今后的成长。这不仅仅需要家长正确认识、及时采取措施,每一个与他们相遇的普通人的理解和帮助也都意义重大。林珊对自闭症的观察与思考一定可以让普通人更加深入理解自闭症患者的思维方式,理解他们的世界,得到一些如何与他们相处的启发。

努力成为“正常人”是自闭症患者人生的最优解吗?

作为对林珊这一段与众不同却又再平凡不过的人生的思考,于是将一段来自未来的日志拆解开,放置于回忆的章节之间。未来,在家人和亲友照顾下健康成长的林顿开发了母亲所说的“方脑袋与世界沟通的工具”——脑波仪。它可以协助自闭谱系患者理解来自他人和外部的信息,让自闭谱系患者做出“正常人”该有的回应,向他人反馈。

但是,学会如何“扮演正常人”便足够了吗?以“正常人/患者”这样的二分法,简单地看待世界是否过于简单粗暴了呢?即使是普通人,在日常的人际交往中也会面临着不解、误解、矛盾、冲突等等障碍,其根源和结构在某些方面和自闭症患者的体验其实是相通的,都来自于社会结构和人际关系中规则与个体意识、主体与他者的相互博弈。

有且仅有是一个数学逻辑用语,意味着唯一。对于故事的讲述者林珊来说,患有自闭症的林顿将是她一生的课题、有且仅有的孩子。自闭症群体和他们的家人无疑是这个社会的少数群体,大众对于他们仍有不少偏见和误解,两位作者用了多年时间共同创作这部小说,也正是为了给这一群体正名,引出关于自闭症谱系障碍课题的更多思考。

>>内文选读:

内森的黑房间

一年眨眼就过去了,找新工作的压力越来越紧迫,内森带给我的负能量也越来越沉重,我能感受到洋流深处的那股潜流在发威、在涌动,用巨大的引力把他从我身边拽走。到了春天,我忍不住开始搜集与他的专业相关的招聘启事,询问以前的师兄师姐有没有适合的路子……然而,有天晚上,他把我整理好、搁在他案头的招聘启事复印件狠狠地扔在地板上,咬牙切齿地对我吼道:“你为什么不直说我是个废物?你还要让多少人知道我找不到工作?”

“如果你嫌我越俎代庖,我可以道歉。”我克制着自己的语气,好像眼看着一锅牛奶沸腾、泡沫即将溢出锅沿时立刻关火。

“没有一件事让你满意……我这样的人不配有家人!”他手中没有东西可以再扔了,一屁股坐在椅子里,习惯性地自责、沮丧、自我贬抑。

“一家人就是命运共同体,我是在帮忙,我不想过阵子又要挣扎要不要领失业救济金,但我完全没有责怪你的意思。”

“是的,你没有责怪。因为你愿意和我结婚,肯定不是因为我好。我一无是处,不值得被爱。所以,你说爱我一定是假的,只可能是因为你想得到绿卡!”他的语气阴沉但确凿。

这是什么逻辑?前所未有的妄断,或者说受迫害妄想症?

我目瞪口呆,下意识地喊道:“你疯了吗?”与其说这是反问,不如说是我受伤的讯号。但他显然认为这是我对他精神状态的宣判。他的嘴角耷拉下去,眼色阴沉,突然跳起来,挥拳砸向墙壁……

那天,我第一次有种跟精神分裂患者讲话的错觉。半小时前我们还在餐桌上有说有笑,现在他却毫无根据地指控我。当晚,他抱着自己的枕头睡到沙发上去了,我也没有把他叫回卧室。我们都有权利认为自己受到了伤害。

18世纪,以费马为首的科学家们相信完美的世界不允许浪费,自然界的每一样存在都有其必然性,必然是以最经济的方式存在——花费最少就能达到目的。没有多余的。没有浪费的。如果必须有损耗,那就让损耗不被浪费。我爱不释手的书里是这样写的。现实中呢,我们经历的这些损耗怎样才不会被浪费?

我总是不断告诫自己,儿子学会什么都很正常,学不会也很正常;丈夫能理解我是很正常的事,但误解我也很正常。无论如何,他是个以自我为中心的自闭症患者,那是写在基因里的特征——对他人的情感无法感同身受。我总是提醒自己,任何时候都不要太高兴也不要太沮丧,保持自己的情绪稳定是头等大事。但我太需要好消息了,所以,那个星期我什么也不去想,强迫自己专心盘点“让人高兴的事”:

林顿跟着白纸板背景上的演示学会了系鞋带。但在学校里,鞋带散了,他还是不会系。但同班有个甜心女孩儿特别喜欢帮他。我们都戏称她是他的“小女朋友”。

林顿出门越来越镇定自若了,阅读理解越做越熟练了,和我一起读书时的互动对话越来越多了……

那一个星期我命令自己不看他的缺点,只看优点。但我当然明白,这些都是阶段性进步而已,那几天只是我给自己放的短暂假期。自我安慰必须有时效,见好就收。

那个星期,我一直在看的书讲的是英国数学家安德鲁·怀尔斯证明费马大定理的艰难历程。他在采访中说,有很长一段时间,他都感觉自己在一间黑屋子里磕磕碰碰地到处摸索。突然有一天,摸到一个开关,一按,灯亮了,他终于将屋子里的一切都看得清清楚楚:有另一扇门。他推门进去,但又再次陷入黑暗之中。就这样循环往复,推门、进入黑暗、找开关……直到最后抵达终点。

看到这段采访时,我正在操场边等林顿,小朋友们围成一圈在踢足球。我看到林顿乐呵呵地把球往圈外踢,还踢得好远,别的孩子只好一溜小跑去捡球,回来后,一点儿没有心机地照样把球踢给他。短短几分钟,好几个孩子都捡过林顿踢出圈的球。这些三四年级的孩子真好啊,我心想,小小年纪就明白不要揭人的短,总有人毫无怨言地去捡球。我不去想别的家长看到会作何感想,此时此刻,我只愿意去想:林顿以前只会傻傻站在圈外看人踢球,现在终于乐呵呵地入圈了;以前只会自己玩,现在会和小朋友一起玩了,虽然只会一对一,仍然不会同时关注好几个玩伴。用怀尔斯的比喻来说,一盏灯已经亮了,一个房间通向另一个房间的门已经显露出来了。有意识地把球踢给别人,以及同时和几个小朋友玩,那都是在下一个房间要学会的事。为了搞明白怎样在社会中像正常人一样生活,他必须一次次地在黑暗的房间里摸索,直到找到开关、点亮明灯、看到通往下一个房间的大门,然后再次踏入黑暗。我只能耐心地等他摸索到新的开关。

然而,怀尔斯未必知道,像林顿和内森这样的聪明人却往往没有意识到房间还有另一扇门。哪怕摸到了开关,点亮了眼前,但如果他们背对着通向下一个房间的那扇门,他们就坚信那扇门根本不存在,坚信他们看到的这个房间就是世界的真相。无论明暗,无论有没有他人大呼小叫地要他转身。

我想起前几天林顿兴奋地想要告诉我一本杂志里的内容。“妈妈,看!”他把杂志举在我眼前,但朝向我的只是封面,要给我看的一面仍然冲着他自己。我说:“你把杂志转过来,要我看的一页应该放在我眼前,否则我怎么看得到?”这下滑稽了,无论他前后左右怎么翻转——既翻转页面,也转动他的身体——我就是看不到;我想转到他身后去看,他也跟着我转,愣是转到我看不到页面的方向。我们俩好像在跳一支奇怪的探戈。转到后来我都快晕了,一把抓住他的手,自己抢过杂志去看。但内森不肯和我跳这样的舞了,他拒绝让我抓住他的手。他一直没有回卧室睡觉。

就是这样——他们看到了,就以为我也看到了。我说我看不到,他们难以想象,更无从寻找原因。他们没办法从别人的角度看问题,先天没有这种能力。这世界上就是有这样一种人,看起来极端以自我为中心,不想他人所想,但事实上他们并不是存心要为难别人。

他们是我的家人、爱与被爱的对象,我心甘情愿、无比耐心地教养林顿,想在这张天生明亮度与众不同的白纸上写出美好的人生。白纸上好做文章。七岁半的林顿对时间也没什么概念,多亏了小兔子菲利克斯在书里写过旅行用的“日程表”。他问我:“半小时有多长?一小时呢?”我这才发现这些概念也要教。没办法,这就是怀尔斯房间的特性——在没摸到开关之前,屋子是暗的。

但内森呢?他已经用自己的方式把他那张白纸写成了一本晦涩难懂的书,我试图在字里行间添加注释和评论,但终究不能把写了30多年的这本书推倒重来,复归纯白。但我也不能放任自己把怀尔斯房间想象成噩梦:黑暗中的门无穷无尽,没有哪扇门注明“这是最后一道关卡”。困顿无边无际。现在的内森仿佛身处一个巨大的昏暗房间,我手中只有一支蜡烛,火光颤颤,他离我越远,就走入越深重的阴暗……当他无法自持地挥拳砸墙,把薄薄的三合板墙壁砸出一只窟窿时,我那仅有的火光几乎被暴怒的气流压灭了,要深深、深深地呼吸才能缓过来,慢慢补足氧气,昂起头来。

俗话说,夫妻有七年之痒。往好处想,我和内森不可能对彼此厌倦,因为每年都会发生新问题,在自闭症这个大命题下,生活的每一个细节都成了我们研究的对象。而且,如医生、专家和所有文献资料所言,这将是终生课题。但若往坏处想,人生的各个阶段都有不同的挑战,每一个挑战都是一座山,没有一劳永逸的解决方案。那么,我该怎么办?

那几天,我强迫自己从自闭症的命题中走出来,钻进费马的数学世界。但人类智识的历史告诉我:人类引以为傲的推理能力标示的不是人类的成功,而恰恰是人类心智的局限性。出于严密性的需要,定义可能需要再定义。逻辑需要建立,但分析的过程不一定产生新的观点,只是发现,而非发明。

定义需要再定义。我们对彼此的确证、对自我的认同难道不也是如此吗?

作者:睢静静

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋