| 读书 | 维特根斯坦: 辩证的沉默与言说 | |

| 2023-04-30 09:34:03 作者:俞耕耘 | |

“维特根斯坦的哲学‘咒语’以一种奇特的方式于其中连缀成篇,论证被特意抽去,更确切地说,论证已显得无谓。”刘云卿在《维特根斯坦:从沉默到沉默》中有如此印象式的概括。他指出《逻辑哲学论》对维特根斯坦意味着什么——从言说的沉默,到沉默的言说,最后是沉默的沉默。这种辩证预示了文本所有的敞开都将是一种遮蔽。《逻辑哲学论》长久以来被视为逻辑哲学、语言哲学或图像论著作,而作者则意欲探究作为总体性出现的伦理学图景。

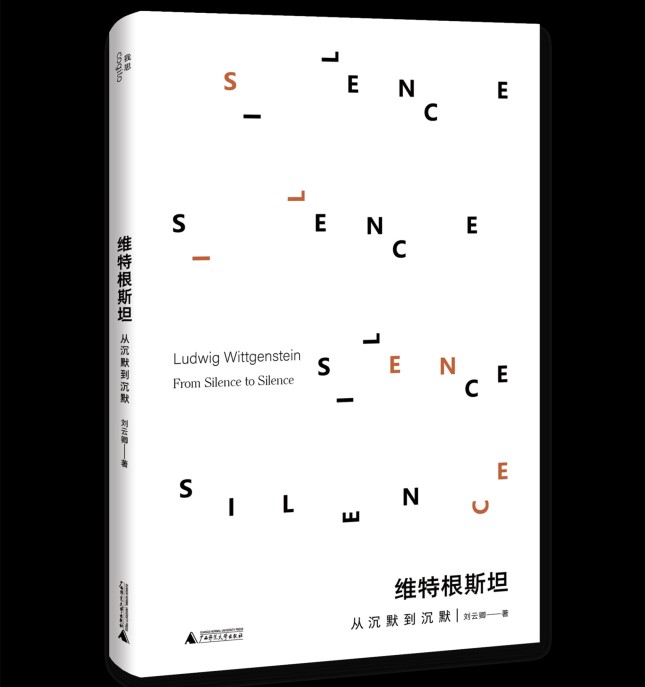

《维特根斯坦∶从沉默到沉默》

刘云卿 著

广西师范大学出版社出版

在维特根斯坦看来,伦理学应当被视为基本的东西。言说生命根本意义与“撞击语言的极限”是一种同构。全书也更关注一种自反性的悖谬,伦理性著作排斥伦理的言说,它以走向沉默的方式消解沉默。而论述起点就决定了这种不可能性:言说着的我,只能是“经验之我”,基于自己置身其内的世界,是“这个个人”,与别人无关。自我,又构成与世界的界限。如何在界限之外,对世界进行言说,即如何以极端个人性去消解个人性,以通往世界。

书中从不幸的根源谈起,说明我的意志与世界意志的关系。“就像世界是我的表象一样,世界的意志也是我的意志。”这种同一性乃是一种假定,它决定每个人都必然幸福。但事实上,世界意志独立于我的意志,并非意愿所能。从而,作者阐述了不可能的幸福——不在时间之内,不在世界之中。永恒观念,并非无限的延续,而是被替换为一种“无时间性”。

正如歌德早已在《浮士德》中探讨求知的生活与幸福的内在关联。维特根斯坦认为“知识的人生”,可以独立于世界之外,通往幸福。它使人成为永恒的观察者,从外部将世界视为背景。换言之,这个位置,决定了幸福与否。艺术作品就是永生的变相实现,超越性表达。美和善的生活,一体两面,都与幸福相连。维特根斯坦说:“艺术作品是‘从永恒的观点’看去的对象;而善的生活是‘从永恒的观点’看去的世界。这正是艺术与伦理学的联系。”

维特根斯坦

刘云卿强化了《逻辑哲学论》的言说策略,那种从个人性到非个人性,从人到非人的论述。哲学的消解,将留下一个最初原样和唯一世界,这个世界并非个人的世界。从而,我的言说,最终是无谓的,“不幸或幸福的见证因而无从说起。言说就这样为沉默取代”。

言说的不可能,使维特根斯坦转向行动、事件意义的哲学。语言、图像、逻辑和事实,始终是一个晶体多维的向度。在维特根斯坦看来,世界是事实的总和,而非事物的总和。刘云卿辨析了事态、事物和事实的关联:事物的结合形成事态,事态本身成为事实。独立的事物是偶然,但逻辑又排除偶然。图像将逻辑与事实连结起来,“图像乃是工具,但图像自身却是一种事实,与此同时,每一个图像都是一个逻辑图像。”换言之,图像使部分事实有了逻辑形式,图示了实在。事实的逻辑图像构成思想,图像成为命题的范式,而只有命题才具有意义。

意义理论和图像理论也并非一种断裂,而是指向一种深层连续性。“他关于语言的看法似乎只是在重述关于图像的看法,或者说,他的逻辑建构的思想贯穿于他对世界、语言及思想本身的思考。”作者将维特根斯坦的转折视为一种界线与风格转变,是对意义单一性的拒绝,而并非对图像理论的拒绝。后期那种以疑问、反诘和戏谑进行语言游戏的维特根斯坦,与《逻辑哲学论》里的无可辩驳的维特根斯坦,显然不同。他用描述性取代了断言,从而质疑了单一的意义观。

作者:俞耕耘

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。