| 大医院搬家是啥样?这部纪录片拍到了,网友看哭 | |

| 2020-01-17 10:49:33 | |

时光折旧建筑和设施,但赋予其人情。

为缓解看病难,提升医疗服务质量,近年来,全国多地不断有大医院“搬新家”。

那么,一家落成、开业50年的大医院,在搬迁过程中会发生什么?

或许是,提前半年,专业人员就入驻医院,开始设计方案。

但搬家前48小时,方案还在变。因为,各个科室的医护随时会出现,拿着人员登记单说:“这个病人要先搬,病情重……这个,血压容易跌,务必小心。”

专业人员焦虑到挠头。发型都乱了。

也可能是,所有人都行动起来,聚在一起盘点:搬啥,扔啥。

然后发现,转运货物多达250台2吨卡车的运送量。

而废弃物的运送量要翻番——需要500辆2吨卡车才能搞定。

因为,新院新气象。大部分医疗器械更新了。

2018年,连续10多年被评“日本NHK电视台观众满意度第一”的节目,《纪实72小时》,用镜头记录下一家医院的“搬迁72小时”。

网友点评之,“看哭”,“细节上绝了”,“皆是对生命的小心翼翼和爱护,让人感动。”

这是日本东京目黑区的大桥综合医院。于1964年落成。如今,1400余名医护在此工作。

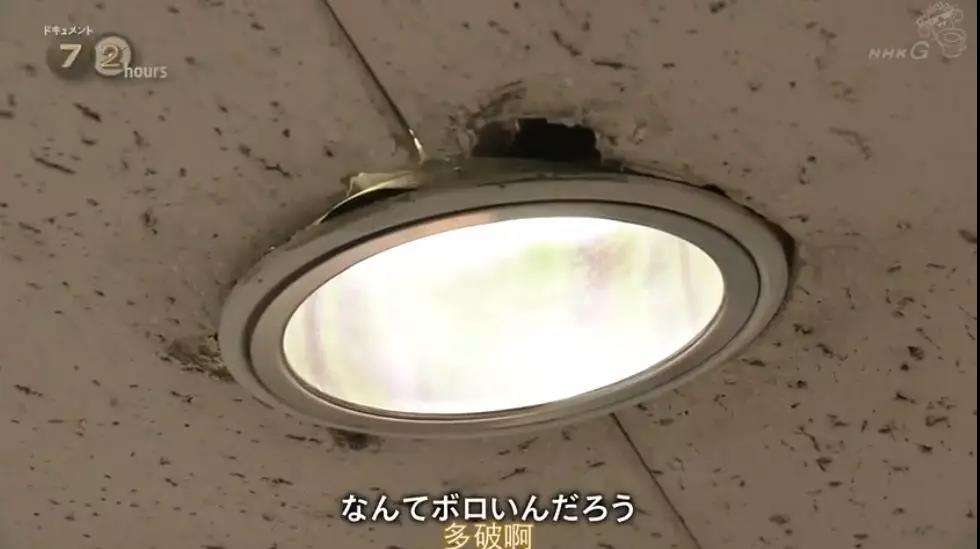

搬迁前,摄制组采访患者,问:“觉得这个医院有啥毛病?”

对方一句话真相:“多破啊!”

一名成年男性,轻轻蹦跶一下,就能摸到天花板。

电梯慢到总也等不来。

墙纸、地板,处处都有裂痕。

医院招牌褪色、斑驳。

要想提供更好医疗服务,满足更多患者的就医需求,搬家成了当务之急。

医院新楼距离旧址,仅250米。

在正式的集体搬迁前,医护们一得空,就如小蚂蚁般,随手带些东西去新楼。

收着收着,大家挖出很多宝贝。

比如,防断电的蜡烛。

用到变色的炒锅。

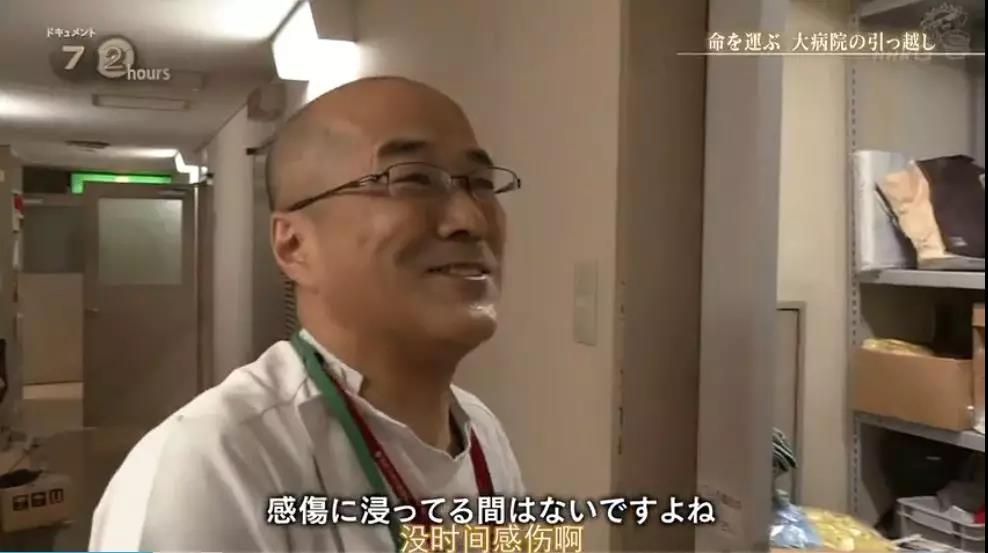

对于搬迁,多数人是欣喜的。

想到换新楼、用新设备,“没时间感伤”。

工作激情都高了。

新楼有24小时便利店、咖啡店,患者感觉,“病都好得快了”。

在农村长大的患者,指定要一张靠窗病床,“能看到绿植,真好。”

也有人是紧张的。

知道自己将住进高层病房,老爷爷摆摆手说,“有点怕高哦”。

护士们逐一、反复和患者讲解搬迁流程。

23岁的新手男护士得知,搬迁第一天,轮到自己值班,坦言“很不安”。

搬迁前核对物资、处理流程时,他频频报错。

有的患者还是喜欢老楼,和自己半老的年纪、状态正匹配。

“虽然这里破破烂烂的,”已在此工作28年的护士长说,“想想就会哭。”

“我的大半辈子,都是在这里度过的。”

时光虽然折旧医院建筑和设施,但赋予其人情。

有个患者每月都会来医院。单程要花1个多小时。

2011年3月11日,日本东北部地区发生大地震。他无处可去,就坐车到涩谷,最后步行至医院,在候诊室看电视。饿了,医院给他发饭团吃。

他说:“医院的速食洋葱汤,喝上瘾了。”

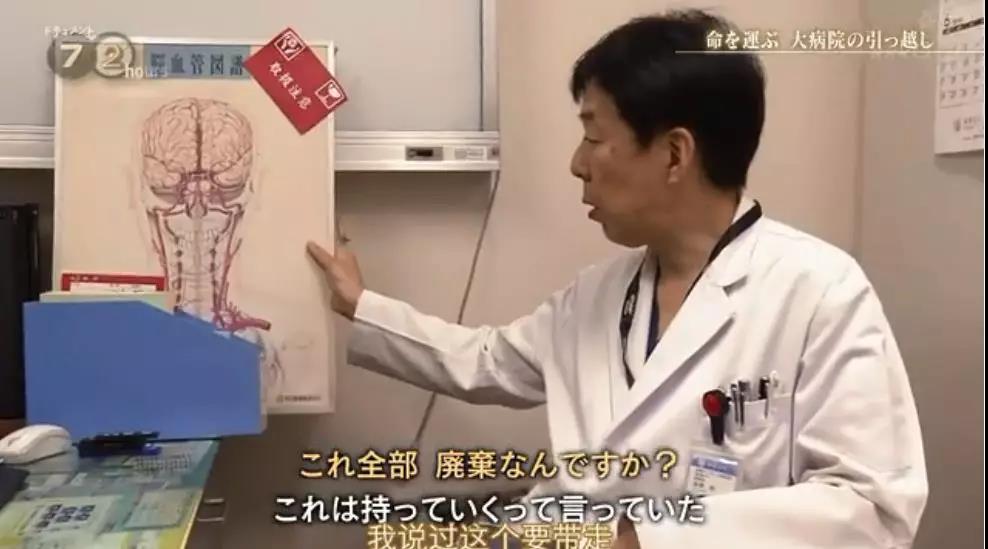

工作30多年的神经外科医生,舍不得扔掉一块陈旧的神经示意图。特别注明“小心轻放”,要带去新楼。

他独自站在手术排班表前,一一摘下公告牌上的医生名牌。

“一旦决定搬家,东西就一点点少了,心里的落寞也在增加。据说搬家后,这些名牌要扔掉,真舍不得。我先拿下来收好。感觉,这是在说再见。”

坐在办公室里,他对着镜头回忆这些年。

他记得最深的,是刚入院时,自己愣头愣脑的样子,以及一名年轻的、已无救治希望的女子。

“她丈夫特意跑来说,医生,你还年轻,别为我的妻子难受。请继续加油……真让人难忘呀。”

“这个女子患的是蛛网膜下腔出血。我想这辈子都和这种疾病斗争下去。”他说。

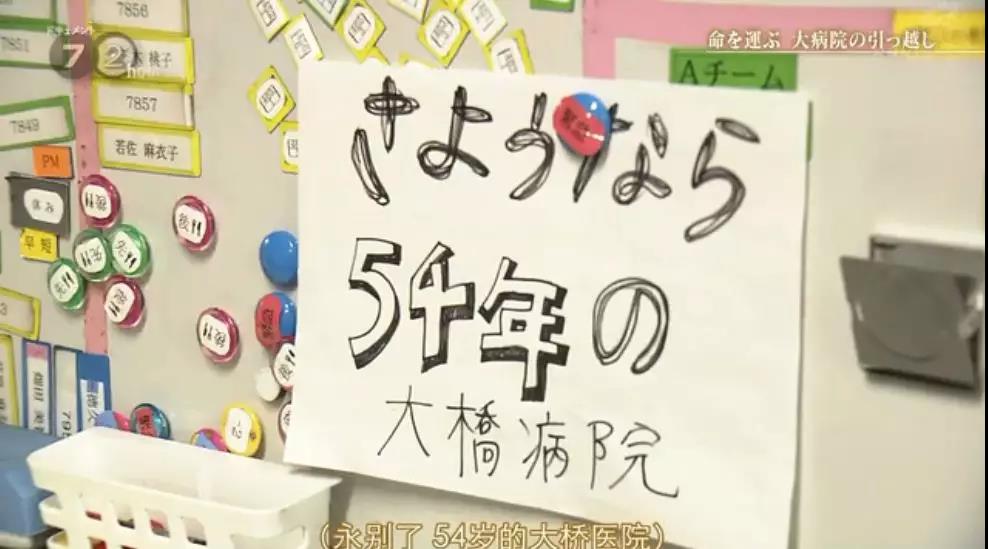

在即将弃用的旧楼里,随处可见医护们的“告别”。

大家心存感谢。

很多人在合影。不仅是为存念,还为了“发给退休的老同事们。他们一定会怀念这里吧。”

老天似乎都不舍得旧院关门。

搬家前夜,小雨淅淅沥沥,打湿镜头。

第二天,6:30,整体搬迁正式开始。

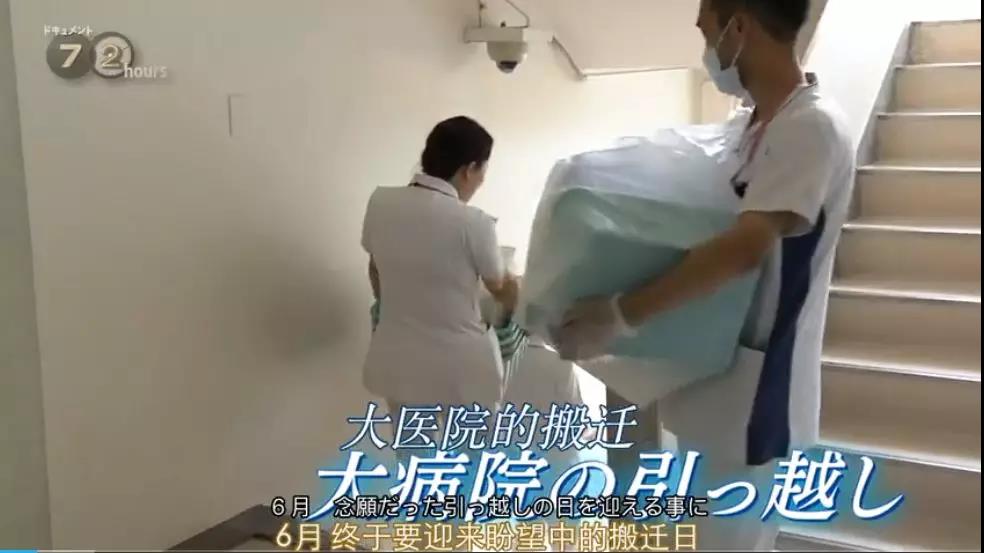

重头戏是住院患者的转运。

4小时内,医院要完成66人转运,几乎每5分钟1人。

为确保安全,所有患者都是由轮椅或病床、车辆点到点地运送。

转运顺序按病情而定,从轻到重安排。终于轮到最后一名患者。

他住在重症监护室,情况很不稳定。前期护理发现,他对环境变化高度敏感。即使是小幅晃动其身体,都可能导致监护设备报警。

护送他,是个“大阵仗”。超过10名医护,前后左右簇拥着。

看到他被推出来,一直运筹帷幄的护士长,手都攥紧了。

最终,搬家如期完成。

很不安的新手男护士,也顺利值完新院“第一班”。

“我的姐姐是护士。外公病时,曾住在姐姐工作的医院。我看到姐姐照料外公的场景,觉得很酷。于是,我选择做护士。”他说。

在值班当晚,他重点看护的,是一位老者。

他为老先生端来早餐,悉心穿好袜子,叮嘱老人诸项事宜。

在纪录片的最后,护士长站在新院走廊里,长出一口气。

“在今天之前,这里就是一座美观、崭新的建筑。患者都搬过来,这里就有了灵魂。它将承载旧院的使命,继续为病人服务。”

大桥医院新的一篇开始了。

作者:燕小六

编辑:储舒婷

责任编辑:任荃

来源:医学界

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。