| 石磊析经济艰苦探索1:从打土豪到乡村振兴,民本思想贯穿 |155期文汇讲堂1·党史系列 | |

| 2021-07-01 17:11:44 作者:石磊 | |

【导读】155期文汇讲堂《从百废待兴到突围——我党对中国经济的艰难探索与理论总结》,在6月26日下午于上海报业大厦成功举办。现场近300名听友为主讲嘉宾复旦大学经济学院教授石磊的学术故事所吸引,更为其故事背后展示出的经济探索脉络所信服,对中国特色社会主义为何“好”深有同感;互动环节引发十多位听友提问,未回答问题将转移到线上微信互动群问答,即将于七月上旬举行。

现将石磊教授主讲整理后分为上下刊发,此为上篇,具体讲述土地、重工业、治水三个领域在百年中的艰难探索但因贯穿民本思想而取得成绩的案例。下篇为社会主义道路的中国特色。不久将刊发。

新中国成立之初,中国经济确确实实是百废待兴,在特定的资源条件下、特定时空条件下,先做哪些事,后做哪些事?哪些事能做好?好到什么程度?这就需要一个战略抉择。我以土地、重工业、水利作为个案来解析,最后得出从中国经济探索角度看什么是中国特色的社会主义道路。

土地要素如何体现民本思想

【问题】:新中国成立之初,百废待兴,为何先从土地入手?

【故事】:红军长征途中发生过一个真实的故事。一位老妇领着自己剩下的最后一个儿子去见红军干部,她说,让他去当红军,其他儿子都已被国民党抓了壮丁并战死,他不当红军也会是同样的结果。老妇从怀中掏出一小袋米说,“我还剩下这一小袋米,给红军当军粮”,又掏出一块严重磨损的铜板说,“我还剩下最后一块铜板,给红军当军饷”。

这位母亲肯定不懂马列主义和共产主义为何物,但她知道红军和国民党军队不同,红军所到之处秋毫不犯,好人!知道这个就够了。

*历代至民国兴衰,土地问题是首要,“耕者有其田”是民心之本

汉代井田制是成功案例,中央政府不收取货币和实物地租,而采取劳役地租安抚农民

毛泽东熟读二十四史,但最在意、每天必读的只有《明史》,重要原因之一是明代之初实现了“耕者有其田”。土地是中国历代王朝兴衰的关键。秦王朝是第一个大一统的封建王朝,但其辉煌未超过两代,历史未逾24年,因为它没有解决百姓的土地和吃饭问题。

西汉“文景之治”,治在何处?主要是“耕者有其田”和轻税薄赋,以民安求治;唐代“贞观之治”,治在何处?除唐太宗“从谏如流”等众所称道的人格影响力和社会久乱思治之的社会基础外,最重要的也是解决了“耕者有其田”的问题,以耕治乱,兴农抑惰。毛泽东推崇洪武皇帝,说他虽识字不多,但把国家治理得还行(1964年中央农村工作会议之前评价山西大寨大队时所说,见李锐《庐山会议实录》)。《明史》表明:洪武皇帝将耕者有其田、田赋(所谓“赋役黄册”)和乡村治理(里甲制度)三结合,以粮养民,以田取赋。。

孙中山在1912年发表的《建国方略》中,明确承诺“耕者有其田”,但很遗憾,混乱的时局使他在经济建设上有心无力,几无实效。蒋介石的民国政府本应承接国父遗愿,推进工业化和土地制度改革,聊济民生,但却没有做。这不是蒋介石政府的“失误”,而是蒋家王朝的政治本来就不是民本政治,蒋的内心不曾真正有过百姓疾苦。蒋介石1974年在病榻上写的一页日记中说:他在大陆的一个严重失误是没有搞土改。人之将死,其言亦可能善;但心中本无,言善也未必由衷。

*中国共产党心怀百姓,革命年代就尝试“打土豪分田地”

共产党通过“打土豪“获得田地,给老百姓最基本的存身立命基础

国民党应做没做,共产党就得做。新中国成立前,共产党大部分时间不在“体制内”,因而不可能用体制资源实现耕者有其田,只好 “打土豪分田地”。通过“打土豪”获得田地,给老百姓提供最基本的存身立命的基础。这是共产党民本政治的宗旨所在。在苏区,在抗战时期的根据地,共产党稍有条件都尽力为老百姓解决土地问题。长期实践证明此举十分重要。长征初期,红一方面军从瑞金出发时共有8.6万人,经历第五次“反围剿”失败,特别是“湘江战役”严重失利之后,这支军队还剩3万余人,死伤非常严重,一部分人甚至对未来不抱希望。

然而,后来它为何能够滚雪球式地由小到大,由大到强?因为共产党的政治是民本政治,心里装着百姓,有老百姓坚强广泛的支持。《三大纪律八项注意》中有一项是“借东西要还”,其实最早的原词是“借门板要还”。红军曾在一个村子里宿营,借老乡的门板当床,第二天红军紧急出发,门板未还,受老乡批评,从此红军便有了这项纪律,在全军执行。

由此事也可看出,心里有无百姓至关重要,能够提供给百姓的资源很少,只能从土地入手。这也帮助我们进一步理解毛泽东为什么很早就强调,中国的问题最根本的是农民问题,农民问题最根本的是土地问题。蒋介石认识到这个问题已经晚了50余年,这就是差别。得天下,失天下,取决于民心向背。

*1950年代探索互助组、合作社,制度结构之缺促成1970年代末“土地承包”

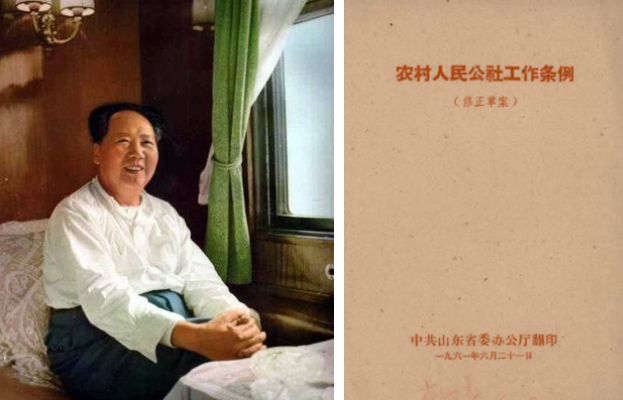

1961年3月,中央农村工作会议通过了毛泽东起草的《农村人民公社工作条例(草案)》

中国是一个农业大国,1950年土地改革的前期,城市户籍人口占全国总人口的7.8%,剩下的全是农民。仅仅实行土改只是解决了“耕者有其田”的问题,小生产不可能有长期发展,因此便有1952年开始的互助组、1954年的初级社、1956年的高级社。把小生产的农户组织起来,把小生产者的“自然生产力”转化为“社会生产力”(马克思语),这一点没有错,过去、现在和未来都需要这么做。但是,合作经济组织规模的扩大,能否产生规模收益,取决于内部专业化与分工水平、激励机制的有效性和组织形式的可选择性,当某种生产组织形式被作为唯一形式,并被不适当地政治化,人们无从选择,即使组织无效也无法退出,本来有可能产生的规模收益,就因普遍偷懒和机会主义而异化为规模成本了。人民公社制的致命缺陷就在这里。

我们党对社会主义在农业农村中的实现方式的探索是艰苦曲折的,无论其特定时期的有效或无效,都构成中国特色社会主义道路自我完善、探索前行的实践基础,在这条路上没有谁先知先觉。重要的是出现了错误就必须实事求是地承认和纠正,被实践证明正确有效的就必须坚持和发展。现在遍布全国的农村信用社、农村商业银行、中国农业银行这三大金融组织的前身,就是1954年建立的以小额信贷支持生产生活的集体经济性质的初级信用合作社。

学习百年党史,我们需要系统完整历史地认识党领导经济社会建设的实践过程,不回避在艰苦探索过程中的曲折、教训和错误。从曲折走向成功,这是真实的历史;没有曲折的成功,那是假的历史。

农业农村发展出现挫折还是回到土地制度寻求改进。1961年3月,为了解决吃饭问题,在田家英等三人小组完成的浙江嘉善县农村问题调查报告基础上,中央农村工作会议通过了毛泽东起草的《农村人民公社工作条例(草案)》(农业六十条),使合作规模过大、难以有效治理的公社一级所有,变为“三级所有,队为基础”,矛盾有所缓解,但实质性的问题依然没有解决,一直延续到上世纪70年代末。

此时,在两个农业人口大省四川和安徽,农民自己在人民公社体制内部悄悄地分包了集体土地,他们并没有意识到这是一场新一轮农业农村体制改革的开端,后来种种高大上的议论都是评价者加上去的,他们的愿望只是解决吃饭问题,公社解决不了就自己解决——农耕民众,所有的盘算与生计都离不开土地,自古如是。基于朴素愿望的分田行为对于土地集体所有制的人民公社是一种冒险,然而结果是,中央肯定了两地农村各种形式的土地承包制。农民自下而上的探索,和中央自上而下的肯定,两种力量结合成了中国改革的强大力量,拉开了中国这个传统东方国家沉重的改革大幕。

*农村劳力流向城市,“春运现象”促成中国高铁天下第一

1980年代初,每到春节前后,河南郑州火车站、安徽阜阳火车站、上海火车站、广州火车站基本瘫痪

农村土地承包使公社体制下的监督费用几乎降为零,单位面积土地上的劳动生产率充分提高,吃饭问题在全国得到了初步解决。效率提升造成粮食相对过剩,部分粮食主产区在1983年、1984年出现“卖粮难”、“打白条”(作为粮食供销主渠道的国有粮站粮食收购资金不足,欠付农民粮款)。农民此时才明白:增产未必增收;他们需要更多的货币,而不是更多的粮食。

这是一个强烈的信号——土地承包所释放出来的效率满足不了农民对更多货币的追求。他们希望离开繁重而低收入的农业和远离现代生活的乡村,进入工商服务业,但有可能雇佣他们的资本、企业更多集中在东南沿海城市,于是出现“一江春水向东流”“孔雀东南飞”。所以从1984年开始,中国的铁路事业出现了一个非常重要的现象——“春运”:每到春节前后,全国必有4个火车站——河南郑州火车站、安徽阜阳火车站、上海火车站、广州火车站基本瘫痪。前两者是劳动力净流出,后两者是劳动力净流入。这是中国历史上前所未有、最大规模的商业移民,是农民自发选择的向“上”流动。

《吕氏春秋.尽数》中说,“流水不腐,户枢不蝼,动也。”“蝼”是白蚁,“户枢”是门轴。门轴为什么不会被白蚁蛀蚀呢?因为它每天都在转动。这些年来,通过公共领域和商业领域不断改革,生产与服务领域劳动政策的不断放松,几代人获得向上流动的通道,尽管流动过程中难免磕磕绊绊,如城市的基本公共服务供给和配置,还不能满足他们进一步发展的需要,但重要的是有了这条越来越宽的通道,产业结构、社会结构和城乡结构等刚性就会被打破,这是中国经济“奇迹”的本源。

大规模的要素要流动,充分暴露了基础性运载工具的短缺,铁路的脏、挤、慢再也不能维系下去了,国家高层开始筹划如何建构中国特色的大功率、快速度、性能稳的远程运载工具。终于在2007年郑州机车厂下线第一台中国人自主研发生产的动车组,开启了中国铁路高速化的时代。

*城乡二元分割,催生农田“三权分置”和“乡村振兴”规划

“三权”指承包权、所有权、经营权;“三权分置”指承包权归农户,但农户可以把经营权有偿转让给别人

因为农村改革和劳动力要素流动,城市雇佣到了几乎无限供给的最低成本的劳动力,城市增长加速了,出口和外汇储备规模扩大了,很多农民工也显著增收了。那么农村怎么办?农业怎么办?留在农村的农民怎么办?我们不能让一个追求全面发展、共同致富的国家,最后走向严重的城乡二元分割。于是仅有原来的土地承包制已经不够了。国家的“农村土地承包法”保护承包土地农户的利益,承包权是用益物权,不可以随意剥夺。但是,许多农民已不再耕种土地,而中国又是一个不允许耕地严重闲置浪费的国家,因为我国人均可耕地严重不足,人均不足1.25亩,只有世界平均水平的1/4。怎么办?继续改革农地制度,从深化改革中寻求破题的方法!2016年的农地“三权分置”体制和相关配套措施应运而生。

“三权”指承包权、所有权、经营权;“三权分置”指承包权归农户,但农户可以把经营权有偿转让给别人。新的问题是:不改变小生产方式,不改变农业生产要素的技术构成(资本与劳动的比例),不改变农业公共服务和商业服务体系,没有人愿意持久种地!亩产1500斤的超级杂交稻在丘陵和山区也难以激起农民的种植兴趣,这就是一个严肃的事实。袁隆平2017年在安徽杂交稻种植基地滁州也说过:种植超级杂交稻不是用来致富的,而是为了节省更多的土地,用较少的地就可以解决吃饭问题,剩下的土地可以种植经济作物,用经济作物致富。

省出更多土地,是调整农村经济结构的自然基础,但上述三个要素不改变,或没有实质性改变,农村依然不可能发展,农业依然不可能增产,农民依然不可能增收。所以2020年在全国脱贫攻坚收官之后,国家及时高调推出“乡村振兴”计划,其基本操作面依然是土地——现代农业科技与土地要素相结合,公共投资与社会资本与粮食、粮食转化物、粮食替代物生产经营相结合,用先进组织形式化解承包制下的小生产与社会主义市场经济社会化之间的基本矛盾,在严重稀缺的土地上发展规模化、组织化、专业化、生态化和智能化的农业,让乡村更美好,农业更可爱,农民更富裕,城乡之间内循环空间更大。

重工业优先发展战略来龙去脉

新中国成立之初,中国一穷二白却走上了一条以重工业为主导的发展道路

【问题】:建国之初,明知无钱,为何走上一条重工业主导型的发展道路?

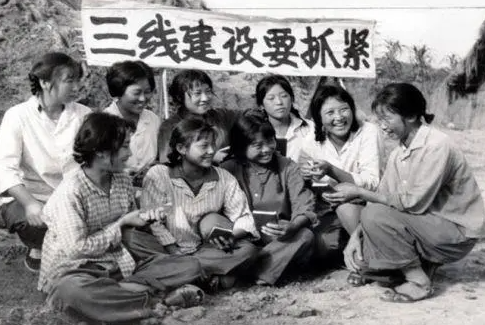

【故事】:1961年底至1962年初,国际形势进一步表现出对中国的不利局面。党中央明确决策:即使发生了战争,中国的重工业生产也要能确保继续运转,于是有了1962年的三线建设,它分大三线小三线,一部分重工业搬入了隐蔽的山区。

新中国成立之初,中国一穷二白却走上了一条以重工业为主导的发展道路,这怎么能走得通?在重工业能力积累不足的背景下,强调重工业主导型发展,资本积累从何而来?这难免会挤占农业和轻纺工业的资源。如果单纯从经济学层面讨论重工业主导型发展战略,这两个质疑都很合理。然而,新中国成立之初,共产党领导社会主义需要建立并稳定经济基础,需要巩固以民为本的政权,要不要发展重工业,这本身就不是纯粹的经济学问题。

*国民党实施两次重工业资产国有化,但挥霍殆尽,失去统治合法性

1945年日本战败退出中国,其在东北建立的重工业,“铁路南满株式会社”都留了下来

怎么理解?

其一,中国是大国体系,而非城市型的小国。后者因为体量小而无须建立起完整的产业结构,可以通过购买粮食和钢材解决国家需求;但中国这样的人口大国必须做到“以我为主”,这是对国家负责,也是对国际社会负责。因为国际市场没有如此大的供给能力满足中国如此大规模的人口对于基本产品的稳定刚需。

其二,为何当时没有重工业基础?新中国成立之前,中国曾经拥有较大规模的重工业基础。1945年日本战败退出中国,其在东北建立的重工业,“铁路南满株式会社”“煤炭株式会社”以及在鸡西、鹤岗等资源型城市建立起的重工业企业都留了下来。这些企业由当时的国民党政府接管后,全部转化成国有资产,这是中国近代以来的第一次国有化运动。1947年后期,国共两党在战场上的军事力量对比发生了逆转性变化,英、美、德、法四个强国不再看好国民党的未来,而这些国家在黄河中下游、长江中下游建立起来的以重工业为主的制造业企业又无法带走,只能交给国民党政府,国民党接管后再次国有化。两次国有化运动形成巨大的重工业国有资产。

国有化本身并无问题,如果民国政府能够集中财力物力确保国家重点建设,改善国民的基本民生,当然很好。可惜到1948年底,民国资源委员会的完整资料显示,两次国有化运动所形成的国有资产奇迹般地不翼而飞。蒋经国因此亲自带队到上海“打老虎”,即反贪污。但细查发现这些“老虎”其实都与之沾亲带故,所以最后“打老虎”无疾而终。这是国民党政府在经济政治领域曲终人散最黑的一幕惨剧,使得蒋家王朝彻底失去了执政的合法基础。

*国际形势迫使重工业生产转入“三线”,为改革开放后腾飞打下基础

国际形势迫使重工业生产转入“三线”,为改革开放后腾飞打下基础

共产党接管的就是这样一个重工业基础十分贫弱的国家。美国对此很清楚,趁共产党经济政治未稳,又无必要的重工业装备基础,于1950年发动朝鲜战争。中国共产党,也当然十分清楚:中国无法避战,美国领导的联合国军就是冲着中国来的;刚打完国内三大战役,人力财力不济,工业基础十分薄弱,“抗美援朝”战争将会异常残酷艰难,但必须赢得战争,否则今后侵扰不断。中国共产党利用自己强大的资源动员和战场协同能力,以正义之师创造了人类战争史上堪称奇迹的战例。战争也以残酷的事实证明,中国勒紧腰带过日子也要建立起自己强大的国防和强大的工业体系!后来“工业以钢为纲”的提出,也是基于这一重要背景。

因此,我们要用历史唯物主义的观点来看待新中国成立后的重工业主导型发展战略。评价任何方针政策都不能离开特定的时空条件,不要用现在已经变化了的条件来评价当时的决策,反之,就会产生历史虚无主义。习近平总书记也说过,我们的领导干部要学习历史唯物主义,不能用改革后的历史时期否定改革前的历史时期,不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期,两阶段互不否定。就是说,两阶段都是中国特色的社会主义道路的组成部分;国家不同时期面临的经济政治国防等问题不同,解决问题的方法、物质基础和能力也不同。

客观上必须承认,改革开放以后,大规模的城乡基础设施建设、金属加工业的发展和装备制造业发展所消耗的大量钢材,大部分都是由改革开放前十大钢铁基地提供的,尽管它的品质并不高,且物资消耗系数非常大。相关资料显示,从新中国成立到1978年,中国钢铁行业的平均物资消耗系数为69%-71%,即100元的产值中有69-71元物资消耗,加上劳动消耗、供销仓储物流费用、水电消耗、报废处理等,仅能赚取5分至1毛的利润,效率确实不高。就是说,工业企业的“国家托拉斯”体制的低效率和经济总量对改革开放后经济增长的支持,都是客观事实。

治国必治水,兴水利方可兴粮

建国后建立了大量水库,为粮食稳定打下基础

【问题】改革四十多年来,粮食始终保持较好的增长态势,水利条件从何而来?

【故事】小学二年级下册的语文书上有一课,叫做“吃水不忘挖井人”,讲述了1934年毛泽东带领红军干部为当地的农民解决吃水问题。其实,1934年1月23日,瑞金苏维埃共和国的全国第二次工农代表大会上,毛泽东就提出过号召“水利是农业的命脉”,用这个理念去帮助当地农民解决农业灌溉的问题。

在特定的历史时期,中国人以”团结治水“方式修建水库,最著名的是河南林县的“红旗渠工程”

成语“上善若水”的正确理解是,水往下流,不与人抢先,所以水之善谓之“上善”;而“恶水屠命”也是历史上频繁发生的事。1951年淮河泛水成灾,沿淮地区很多人流离失所。毛泽东心情沉重地要求:“一定要把淮河治好。”在中央和地方都资金短缺的情况下如何治理呢?中国人发明了一种人类历史上全新的治水体制,叫做“团结治水”。群众自备粮食,互相协作,共同修水,这就是社会主义劳动大协作。这在世界治水史上是绝无仅有的。在特定的历史时期,我们用社会劳动大协作的方式兴修了许多水利工程,最著名的是河南林县的“红旗渠工程”。治淮工程包括两大工程系列,一是以王家坝为主的蓄水工程;二是以分布在鄂豫皖山区、大别山区星罗棋布的水库为主的蓄水工程,包括佛子岭水库、响洪甸水库、官厅水库,等等,至今仍然在执行灌溉、生态修复与保护、人畜用水、生态养殖、蓄洪防灾,以及近年新增的“水生态旅游”功能。

历史上黄河经常泛滥成灾因而多次改变入海口。清咸丰年间,黄河下游泛滥占据了淮河的入海口,使得淮河从此失去独立的入海口,不得不先入湖,后入海;黄河入海口也因此改到了山东东营。历史上历次黄灾都没有得到有效治理。新中国成立以后,以民本为政治指向的共产党绝不会任由黄河泛滥成灾。1954年10月30日毛泽东察看黄河大堤后说,“要把黄河的事情办好!”这不是简单地把水治好,为什么?淮河仅纵贯三个省份,而黄河纵贯九个省、市、自治区。如何协调?如何统筹?如何在利用的同时进行保护?电站工程如何攻克淤沙难题?等等。所以它不单纯是一个治水的问题,需要综合治理。

十八大以来,习总书记多次实地考察黄河流域生态保护和发展情况,他指出,“治理黄河,重在保护,要在治理”。水在一个农业长期占比较高的国家中,具有特殊意义,因此,古往今来,凡是能够在民众心头筑起丰碑的,大多是治水成功之人。新中国成立后我党恰恰把握住了民生体系中这个至关重要的因素,按六级治水体制(国、省、地、县、乡、村)建造了许多水利工程。就在今年的6月28日,四川白鹤滩水电站首批机组安全准点投产发电,这是实施“西电东输”的国家重大工程,是当今世界上规模最大、技术难度最高的水电工程。其建设过程创造了多项世界纪录:300米级高拱坝抗震参数,世界第一;首次全坝使用低热水泥混凝土;大坝承受总水推力达1650万吨,世界第二;拱坝坝高289米,世界第三。(未完待续)

整编:李念

下篇:石磊析经济艰苦探索2:理解社会主义道路的“中国特色”|155期文汇讲堂2·党史系列

【精彩瞬间】

石磊花较大篇幅讲解了百年中中国共产党对土地要素的探索,引发听友极大兴趣

开场9分钟,播放讲堂制作的多媒体配音PPT《石磊:会讲故事的学者在需要故事的时代》

面对石磊阐述的土地作为要素的流动,年轻听众用IPAD做听讲记录

现场观众用各种方式拍下石磊推荐的十本必读文献的PPT

听众提问环节,石磊娓娓道来,把学术原理和现象、亲历融合讲述

为了等待从安徽开会赶回的石磊,开场16分钟,讲堂读书周报党支部举办了读书会书籍义卖

石磊的演讲主题,吸引了众多听友,受限的上报集团内座无虚席

【文末链接】

下篇:石磊析经济艰苦探索2:理解社会主义道路的“中国特色”|155期文汇讲堂2·党史系列

刘统:在艰难曲折中发展壮大,是中共党史的主线 |151期文汇讲堂·党史系列

熊月之:共产国际、先进知识分子为何都看中上海?|152期文汇讲堂1·党史系列

陈卫平:《论持久战》等如何彰显马克思主义哲学是我党的看家本领 |153期文汇讲堂1·党史系列

王健:处理中国与世界关系,百岁中共抓住了哪些机遇|154期文汇讲堂1·党史系列

作者:石磊

照片:李建民 周文强,整理: 柴俊 李念

背景设计:夏莉佳 过程PPT:平渊海

编辑:钱亦琛

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。