| 曾刚:长三角41城市Z字型发展,合力提高高科技供给| 150期文汇讲堂10 | |

| 2021-02-05 11:03:06 作者:曾刚 | |

【导读】

由上海市社联、文汇报社、深圳大学联合主办的“创新、文化、开放——沪深双城互鉴共进学术研讨会暨第150期文汇讲堂”于2020年12月25日在深圳大学举办,两地12位知名学者参与。内容丰富和内涵深刻的研讨会已经整理成文汇报两个专版,主题分别为“新一轮创新”,聚焦有国际影响力的科创中心,“新一轮开放”,聚焦长三角和大湾区的区域经济合作和协作,分别于1月30日和2月3日刊发。文汇讲堂频道将三节专题分成若干主题,同步和听友分享此次研讨会的内容,分别为“大湾区的科创未来”“长三角的数字突围”“认识深圳文化” “区域发展:长三角和大湾区”“沪深互鉴共进”五个主题。(具体见文末链接) 。

此组三篇稿件为“区域发展:长三角和大湾区”篇,第一篇由华东师大城市发展研究院院长、上海社科创新基地长三角区域一体化研究中心主任曾刚谈长三角一体化的重点目标以及建议:重在联手提供高科技供给。第二篇是深圳社科院国际化城市研究所所长兼粤港澳大湾区研究中心主任袁义才,分享大湾区区域发展的不同特点及建议,两位学者都在大规划前提下,给出了很好的产业集聚、一体化建议。第三篇回到开放最前沿的上海自贸区临港新片区的“十四五“规划,如何在五年内打造功能型平台。

从这三篇演讲中,大家可以感受到中国经济的高质量发展、协同发展前景。

曾刚从世界六大城市群角度来展望长三角一体化的使命、前景、实践方略 林佳辉摄

国家战略背景与中央期望

长三角区域一体化和粤港澳大湾区同为国家五大发展战略,具有深刻的时代背景。

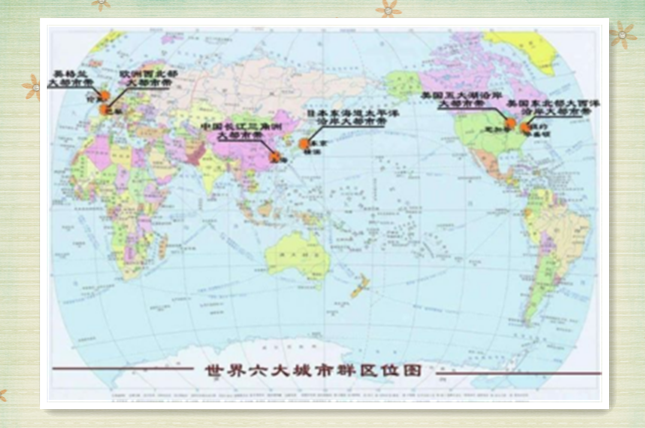

*处在世界六大城市群、国内五大城市群中重要位置

放眼全球,地球表面30%的陆地在北半球,主要集中于相距8小时时差的三大板块:西欧板块有伦敦、巴黎为中心的两大城市群,北美板块有芝加哥、纽约为主的两大城市群,东亚板块有东京、上海为中心的两个城市群。这六个城市形成了德国著名学者廖什所称的稳定六边形。法国学者哥特曼认为世界有六大城市,在这六大城市群进行布局的战略家就可以保证全天24小时提供正常服务(三个白天8小时工作时间接力合作),就拥有全世界。

2017年世界六大城市群空间分布

在世界六大城市群中,五个城市群来自发达国家,只有长三角城市群来自发展中国家。与发达国家城市群相比,长三角城市群平均水平较低,但依托长江,拥有中国巨大的腹地范围。其2019年GDP规模超越伦敦城市群和欧洲西北城市群,且其成长性远超其他五大城市群,充分展现了长三角城市群“后起之秀”的优势。

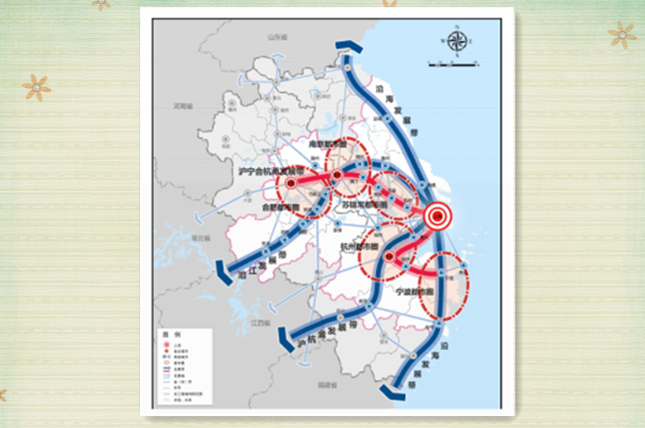

回眸域内,在位居国内第一方阵的五大城市群中,沿海地区占了三个。北部京津冀城市群中北京、天津地位突出,但城市群内部联系程度不够紧密,夜间灯光遥感图像上“断层”明显;粤港澳大湾区在夜间灯光遥感图像展现的亮度非常高,外部边界明显,内部一体化层次很高,但对外腹地较小;长三角城市群地域范围较大,内部形成了从合肥、南京、苏锡常、上海、杭州、到宁波的Z字型轴线,且对外扩展的空间较大。2019年,长三角江浙皖沪三省一市GDP高达23.7万亿元,占全国总量的24%,上海经济总量仍居城市群龙头地位,地位显赫。

2016年中国五大城市群发展比较,长三角城市群GDP遥遥领先

*引领国内城市群创新发展、数字产业发展大势

科创板企业是反映一个区域经济活力的重要指标。从2020年9月江南大学发布的2019年我国万亿级城市科创板企业数量一览表中可以看出,在16个万亿GDP城市中,北京科创板企业数量最多,有29个,上海排名第二,有26个。但加上同属长三角城市群的苏州、杭州、无锡、南京、宁波,则科创板企业数量则高达57个,占比接近50%。

从2020年9月清华大学发布的中国创新主体排行榜中可以看出,在前20强城市中,北京、深圳位居冠、亚军,上海名列第三。但如果加上苏州、杭州、南京、宁波、无锡、合肥等城市,长三角洲城市群总体创新环境则占有绝对优势,长三角城市群在我国创新发展中的地位突出。

在2019年16个万亿级城市科创板企业数量表,长三角城市群表现突出

长三角是我国经济发展最活跃的地区之一。上海是我国的经济中心城市。2020年上半年,上海GDP规模冠各城市之首,上海、苏州、杭州、南京入选全国城市DGP十强榜单。

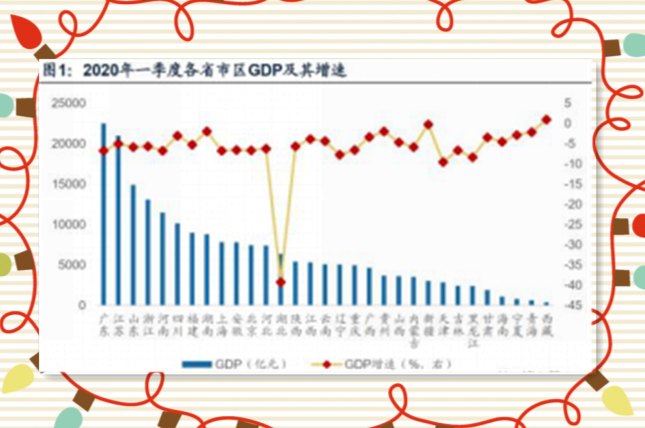

同时,长三角城市经济还呈现旺盛的成长。长三角数字经济表现靓丽。新冠疫情使数字经济优势得到更加充分的发挥, 2020年第一季度,杭州市制造业产值同比下降5-10%,但数字经济逆势上扬,同比上升6.1%,为杭州市2020年第一季度GDP2%的正增长作出了重要贡献。杭州成为数字经济表现最好的城市。

新冠肺炎疫情对经济发展影响较大,但数字经济发展异军突起

*中西方关系重构要求实施双循环战略、保证供应链安全

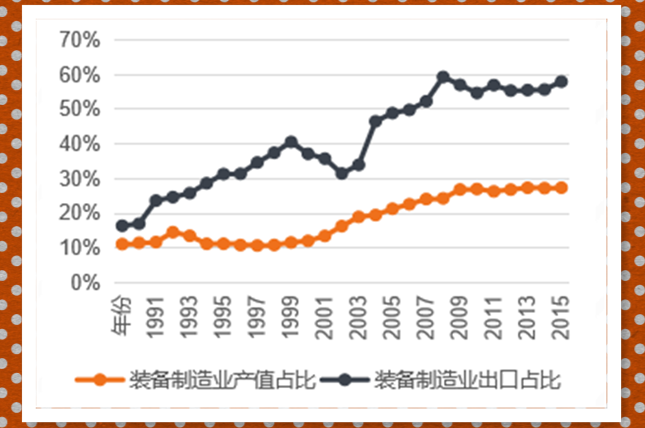

中西方关系紧张影响到供应链安全。中国沿海对外依赖程度很高,各部门表现不完全协同。一般工业品贸易是顺差,但服务贸易特别是知识产权贸易是逆差。据国际货币基金组织(IMF)统计,2001年到2017年,中国对外支付知识产权使用费年均增长17%,而同期世界平均年增速为7.85%;据商务部统计,2017年中国对外支付知识产权使用费已经达到286亿美元,逆差超过200亿,这个比例特别高。据商务部高层透露,我国95%关键零部件依靠进口,迫切需要我国实现关键技术、核心环节的自主化。

同时,西方国家叫嚣与中国要脱钩,甚至成为社会的“共识”。因此,应对百年未有之大变局,迫切要求我们深刻认识中央提出的“以国内循环为主体,以国内国际双循环互相促进的新格局”战略部署的意义与价值,并根据经济全球化区域化、集团化的新特点、新趋势,更充分地发挥长三角城市群在维护我国经济发展宏观格局中的脊梁作用。

1991-2016年装备制造业产值在中国GDP占比和工业制成品出口占比)

*中央期望长三角保障国内高科技供给

中央对长三角区域一体化给予了特别关注。在2019年5月30日中共中央国务院发布了《长江三角洲一体化发展规划纲要》,2019年12月1日又发了同名文件,前者是内部件,重点阐明了长三角区域一体化奋斗目标、指导思想、推进思路;后者是公开件,重点阐明了工作重点、关键项目、实施路径,二者互为补充,构成了长三角区域一体化发展的系统方案。

就一个议题,中央前后二次密集发文,前所未有,反映了中央对长三角区域一体化发展的特殊关怀。长三角区域一体化发展战略重点为:首先,明确进一步发挥上海的龙头带动作用,苏浙皖要各扬所长。并强调一体化主要是促进现代高端要素的跨行政边界交流,将各个省市优势变成三省一市的共享优势,率先实现全面高质量发展;其次,明确一体化发展的新思路。设立长三角地区一体化发展投资基金,重点投向区域创新共同体建设、生态环境联合治理、跨区域基础设施建设等领域。再次,明确主要核心任务是——近期要集合科技力量,联合攻关,提高高水平的科技供给。

CCTV13报道《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,来源:CCTV

长三角城市一体化发展能力评价指标体系

为了响应长三角区域一体化发展国家战略部署,摸清长三角城市一体化发展能力现状,我们吸收了复合生态系统理论、区域创新系统理论、关系经济学理论精髓,遵循科学和可操作性、前瞻性与现实性、国际性和地方性相结合的三项原则,构建了经济发展、科技创新、交流服务、生态支撑四大领域20个指标的指标体系,并采用加权平均方法、标准化方法、空间分析、规模位序分析等定量计算工具,对长三角41个地级及以上城市的一体化发展能力进行计算分析。

需要特别指出的是,在指标体系构建过程中,我们关注的重点不是城市自身规模大小,而是城市对外服务能力,特别是城市对周边城市的科技创新、交通通讯、总部经济以及城市自身生态环境保护的资本投入、过程控制和成效产出等方面,尽可能体现新时期创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,尽可能体现紧扣长三角区域一体化进程中的“一体化”和 “高质量”两个关键词的要求。

华东师大制定的城市协同发展能力评价指标体系

长三角城市一体化发展格局现状特征

*城市一体化发展能力“核心-边缘”结构显著而稳定,Z字型发展轴特征突出

长三角地区城市协同发展能力呈现东高西低分布,形成了以上海为中心,以合肥、南京、无锡、苏州、杭州、宁波为节点的“Z”发展轴,“核心-边缘”空间结构显著。借助断裂点分析法和城市一体化发展能力高低,长三角地区城市可以分为龙头城市上海、枢纽城市南京、苏州、杭州、宁波、无锡、合肥,温州等13座重要节点城市,嘉兴等11座一般节点城市、宿州等10座地方城市。

此外,与粤港澳大湾区等其他城市群不同,长三角城市群一体化发展水平高的城市地位稳固,尽管中心城市与一般城市之间差距有缩小趋势,但“核心-边缘”结构稳定,变化很小。同时,结算结果显示,长三角各地级市协同发展能力与其位序近似服从Zipf的规模位序分布规律,得分的对数与其排序的拟合优度达到了80.13%,统计可信度较高。

“龙头城市”上海和“枢纽城市”南京、苏州、杭州、宁波、无锡、合肥共同构成“Z”形发展轴

*城市间经济一体化程度高,创新是缩小城市差距的重要途径

从分领域指标表现看,经济发展、交流服务对长三角一体化贡献最大,但各城市在科技创新能力领域差异巨大,除了上海、南京、杭州、苏州、合肥等五座城市之外,长三角其他城市面临着从汗水驱动向创新驱动转轨、转型的艰巨任务。

此外,回归计算结果显示,长三角城市经济发展、科技创新、交流服务之间互动关系良好,但生态支撑却呈现不显著的负相关关系,生态文明建设任重道远。也就是说,顺应高端科创资源向中心城市集中、一般加工工业向周边中小城市转移的时代趋势,推进跨越城市行政边界的产学研一体化是摆在我们的重要任务。

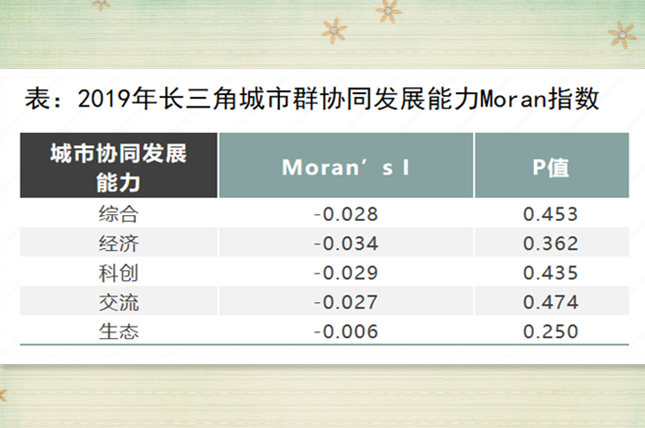

*长三角已完成“小世界”阶段,步入全域一体化新阶段

不论是从综合,还是从经济、创新、设施、生态四个分领域协同发展能力来看,长三角城市Moran指数都在10%水平上不显著。这说明长三角城市群41个城市已经跨越了“小世界”(小团体)发展阶段,步入了整体一体化发展阶段。也意味着国务院2016年6月份发布的长三角城市发展规划的目标,已经提前实现了。

Moran指数通常是用来度量空间相关性的一个重要指标;P值则代表幂,用于进一步强调点的距离

长三角一体化发展建议

*提升长三角集成电路产业能级

长三角地区是我国集成电路产业发展的龙头,其产业销售规模占全国比重超过60%,是国内集成电路产业链最完整、综合技术水平最高的地区。由复旦大学牵头,联合浙江大学、东南大学、上海交通大学、上海集成电路研发中心、上海张江(集团)有限公司等13 家单位成立了长三角集成电路设计与制造协同创新中心。基础研究、人才培养、技术研发、转化生产、销售服务等产业链条非常完整,对外合作渠道通畅。可以预计,随着上海青浦研发地位的提高,长三角集成电路产业能级必将得到更快、更大幅度的提升。

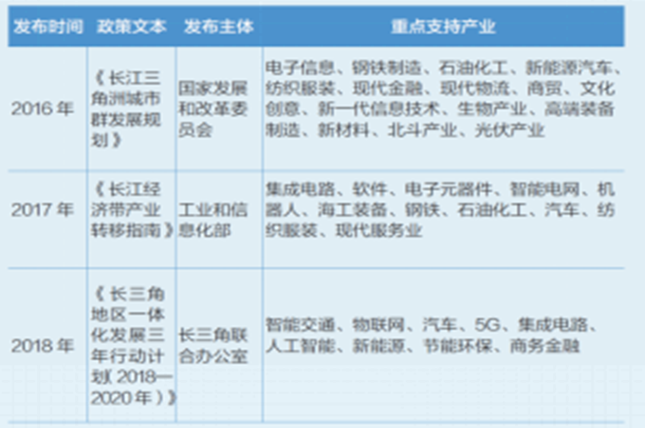

2016-2018年长三角地区主导产业一览表

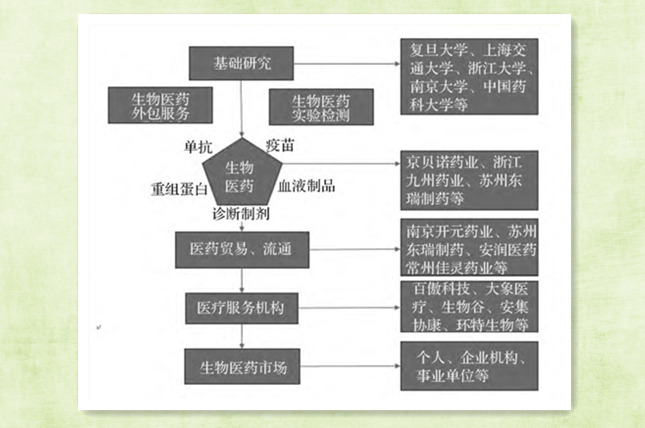

*实现长三角生物医药产业集群向产业集群网络转化

2019年,长三角生物医药产值近1.3万亿元,占全国总产值的30%、利润总额的35%。远远高于特色鲜明的广州生物医药产值400亿元。2020年,江苏试剂、上海呼吸机为我国和世界抗击新冠疫情作出了重要贡献,浙江台州贡献了全世界70%维生素原料。

然而,长三角苏浙皖沪三省一市具有相对独立的生物医药产业集群,拥有相对完备的医药研发、药品制造、贸易物流、医疗服务产业链条,单个产业规模太小,影响了长三角生物医药产业的国际竞争力,导致国内进口药品、医疗器械规模大、价格高,国民医疗成本高。因此,应该利用抗击新冠疫情的时机,建立苏浙皖沪产业集群之间的合作机制,实现长三角生物医药产业集群向产业集群网络转化,提高高技术供给能力和水平。

长三角城市群在2017年便逐渐形成产业间生物医药产业链分工模式

*推进市场标准统一化、制度环境一体化

在制度环境方面,对现有沪、苏、浙有关一体化发展的法规规章和执法规范进行梳理、修改,形成简政放权、发挥市场主体作用、促进区域一体化发展、统一的营商环境法规体系,实现区域制度供给一体化市场环境方面,推动审批许可事项清单合一,证照资质互认,加快信用长三角建设,实现综合监管和智慧监管,率先开展企业开办、施工许可、财产登记、信贷获取、投资者保护、税收征管一体化试点。对标世界先进标准,建立统一的企业服务平台,实现要素自由流动一体化。

服务环境方面,面向企业和群众的所有办事事项统一设立方式、数据格式、证明材料、办理流程、服务标准,建立指标对接、流程相同、要求一样、标准一致的服务环境,进一步完善上海市“一网通办”、“一网统管”,探索“一证通用”,实现政府服务的一体化。

改革长三角公共管理体制机制。在服务环境上必须要有新的突破,首先标准要统一,市场才有可能是一体化。目前从长三角开始的“一网通管”在向全国推广,其中就蕴含了统一标准。统一标准是未来发展的重要方向,应该借鉴欧盟借统一标准推进区域一体化经验,尽快完善“一网通办”“一网统管”,探索“一证通用”,实现长三角乃至全国的政府服务一体化。

(长三角城市群在发展中谋求市场标准统一化、制度环境一体化)

*G60科创走廊很好化解了单中心矛盾,惠及边缘城市

新基建、城市群、产业体系是长三角一体化的重要内容,重视新基建、城市群、产业体系三者之间联动,推进长三角从单中心向中心格局转变,是实现机会均等、互相联通的关键。已经公布的临港2020-2022三年行动计划,计划投资2270亿元打造临港国际数字港。然而,如何团结各方,实现共同发展,考虑我们推进长三角区域一体化发展的智慧。

借鉴德国弗劳恩霍夫协会(Fraunhofer Gesellschaft)、史太白基金会(Steinbeis Stiftung)成功经验,建议设立以政府(教育、科技、经信、财政)扶持,企事业单位主导,总额为5000亿元的长三角产业创新基金会,按国有非赢利机构章程运行,避免政府“用力过猛”。

另外,长三角“创新飞地”势头很猛,方兴未艾。浙江省不到2年时间在上海设了32个创新飞地,2020年4月27日,研发在上海,生产到金华的长三角G60科创走廊“金华(上海)产业协同创新中心”在上海松江成立,总投资2亿元人民币,为实现上海高端人才、科创资源与浙江金华低廉生产成本、广阔发展潜力空间的互动连接提供了一条有效的解决方案,值得总结、借鉴、推广。

松江G60科创走廊空间发展规划图

(李念 整编)

【文末链接】

汪涌豪:“去城化”下,中国迎来城市文化创新时代 | 150期文汇讲堂1

陈峰:4.8%研发费,高校增至20家,大湾区科创中心将胜出 | 150期文汇讲堂2

刘科:中国企业家是创新主体,保护知识产权是关键 | 150期文汇讲堂3

郑尊信:金融科技提升大湾区互联互通,防范跨境风险 | 150期文汇讲堂4

包亚明:长三角数字文化消费女性强劲?50+疯狂?| 150期文汇讲堂5

殷德生:上海科创中心新征程,代表国家参与全球产业竞争和规则博弈| 150期文汇讲堂6

胡野秋:从文化沙漠到文化立市,嫁接文化重塑新深圳 |150期文汇讲堂7

周建新:文化产业曾占比11%,深圳创意闯出新路 |150期文汇讲堂8

高建平:“来了就是深圳人”,以融合创新养出文化底蕴|150期文汇讲堂9

作者:曾刚

部分图片来自曾刚ppt、网络

编辑:李念 刘郑宁

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。